10月のSFファン交流会は10月18日(土)、『今度は反転!? アレステア・レナルズの世界』と題してzoomにて開催されました。

10月のSFファン交流会は10月18日(土)、『今度は反転!? アレステア・レナルズの世界』と題してzoomにて開催されました。出演は、中原尚哉さん(翻訳家)、石亀航さん(編集者)です。

写真はZoomの画面ですが、左上から反時計回りに、みいめさん(SFファン交流会)、石亀さん、根本さん(SFファン交流会)、中原さんです。

大野万紀

10月のSFファン交流会は10月18日(土)、『今度は反転!? アレステア・レナルズの世界』と題してzoomにて開催されました。

10月のSFファン交流会は10月18日(土)、『今度は反転!? アレステア・レナルズの世界』と題してzoomにて開催されました。

出演は、中原尚哉さん(翻訳家)、石亀航さん(編集者)です。

写真はZoomの画面ですが、左上から反時計回りに、みいめさん(SFファン交流会)、石亀さん、根本さん(SFファン交流会)、中原さんです。

ジャンルを横断しながらも、レナルズらしい緻密な構成とスケール感が光る、最新刊『反転領域』を翻訳された中原尚哉さんと、担当した東京創元社の石亀航さんに、アレステア・レナルズの世界の魅力について語っていただくという企画。

ぼくもレナルズは大好きで、昔のあのぶ厚い三部作も(何か「理科年表」みたいと思いながらも)好きでしたし、短編集も魅力的でした。今度久しぶりに出た長編『反転領域』も今月の「内輪」で書評していますが、本当に傑作なのでぜひ読んでみてください。

なお、今回の企画はネタバレありです。下記レポートは、『反転領域』を読み終わってからご覧になることをお勧めします。

以下の記録は必ずしも発言通りではありません。チャットも含め当日のメモを元に簡略化して記載しているので間違いがあるかも知れません。問題があればご連絡ください。速やかに修正いたします。

根本:今回はネタバレもありとします。まずアレステア・レナルズとはどんな作家ですか?

中原:レナルズはイギリス人のSF作家で理系の人です。物理学と天文学を勉強し欧州宇宙機関(ESA)に就職。院生の時〈インターゾーン〉誌へ短編を書いてデビューしました。66年生まれなので今59歳。昔は〈ニュー・スペース・オペラ〉と呼ばれるダークで長い長い宇宙SFを書いていたのですが『反転領域』はまた全然印象が違います。日本でのレナルズの紹介としては「改めて」という形です。

根本:石亀さんに聞きたいことはありますか。

中原:タイトルや帯については編集者が、訳者は本文のみが担当なので、タイトルがどうなるか表紙がどうなるか知らなかったので驚いた。石亀さんにはどういう意図でこのパッケージングしたのか聞きたいです。まず表紙。海外版では完全に宇宙の表紙(オービット版)だったり、都市と飛行船と宇宙船(ゴランツ版)、宇宙と帆船(フランス語版)で、どれにも宇宙や宇宙船が出てくるが創元社版の表紙(加藤直之さん)には宇宙要素がない。宇宙要素を出さない決断をした意図は?

石亀:刊行の半年前くらいから本格的に作業が始まり、まず仮題をつけます。最初は「裏返しの宇宙」といった感じにしたが、どんでん返しのある話なのでネタバレになってしまうと考えた。ミステリの方では平気で「ラストでひっくり返る」とか書くので、そういうミステリの手法で行くことにした。タイトルも「宇宙」でなく「領域」とした。海外ではSFとして売っているので宇宙を出しているが、加藤さんには帆船と飛行船と巨大建造物をメインにしてもらった。実際のところ巨大建造物はあまり関係ないのだが。内容紹介も最初の30ページくらいだけにした。海外版では「一方宇宙では」みたいなことを書いてある。でもSF文庫だから想像してもらえるだろうと。

中原:仮題には宇宙という言葉があったのでそういう出し方かと思っていたが、出来たものをみてびっくりした。タイトルも絶妙。

石亀:ミステリの人にもどんでん返しが面白いと評判だった。

根本:翻訳のとき、いろんな世界が出てくるので用語とか苦労されましたか。

中原:翻訳は普通でしたが、この話の軸はコシルです。主人公は彼女に振り回されているだけなので、コシルのキャラクターを訳した後で見直しました。「小悪魔」という日本のキャラクター類型の言葉を入れて。原文で「彼女は私を手玉にとる」というところを「小悪魔的」とした。ぼくとしてはそれでコシルのキャラクターがぴったり決まったと思う。英語圏では「小悪魔」といえば妖精のことなので、そこは「小悪魔」ではなくて「ファム・ファタル」となるべきキャラクタ類型ですが。またコシルは翻訳では途中で話し方が変わる。昔のお嬢様風のしゃべり方が急に現代っ子口調になる。英語の字面としてはあまり変わらないのですが、女優が演技するならそこでイントネーションが変わると思うところ。日本語では突然変化すると不自然に感じるので、かならず「もう」というセリフを入れて、その後で現代口調にする。「もう」は原文にはなくても無理やり入れた。そこが日本語での工夫です。

みいめ:物語に入れ込みながら訳者に誘導されているわけですね。英語では不自然でなくても日本語にギアを上げる瞬間をアシストされていた。

石亀:訳者に細かい注文はつけない。基本的に誤訳以外は何も言いません。今回も読みやすくてよかった。原文は英国科学ロマンスの雰囲気があって最初の部分もコナン・ドイルなどの科学ロマンになっている。レナルズは昔から上手な人という印象がありました。ガジェットよりも、小説的なテクニックの面白さ。

根本:数学的なところが出てきて難しくなかったですか。

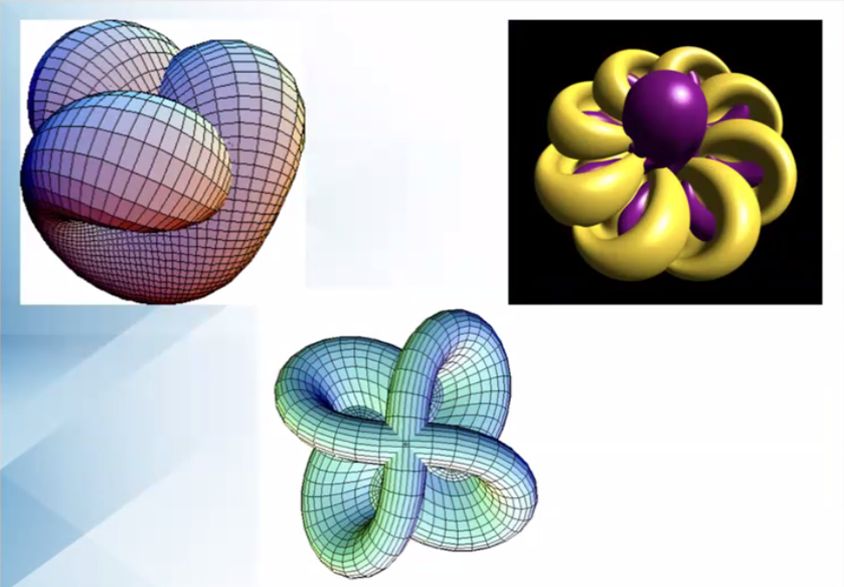

中原:球の裏返し問題というのがあります。自分と交差するのはいいが、折れたりよれたりさせずに球を裏返せるかというトポロジーの問題を小説の中でデュパンはずっと考えていたんです。デュパンは地図を作ろうとしているので、それを数式で表さなければいけないけれどそれが難しい。一応調べてみたんですけども、ヴェルナー・ボーイという人が1901年にボーイ曲面というのを発見した(左上)。小説に出てきたモラン曲面というのはベルナール・モランという盲目の数学者が1978年に初めて数式で表せるようにしたもの(下)。ただこの図だと近いけれど小説で描写されているのとはちょっと違うんじゃないか。ということで、その後ウィリアム・サーストンというアメリカの数学者が作ったCG画像(右上)の方が小説の大建築物の描写に一番近いと思います。(図は中原さんのスライド画面より)

中原:球の裏返し問題というのがあります。自分と交差するのはいいが、折れたりよれたりさせずに球を裏返せるかというトポロジーの問題を小説の中でデュパンはずっと考えていたんです。デュパンは地図を作ろうとしているので、それを数式で表さなければいけないけれどそれが難しい。一応調べてみたんですけども、ヴェルナー・ボーイという人が1901年にボーイ曲面というのを発見した(左上)。小説に出てきたモラン曲面というのはベルナール・モランという盲目の数学者が1978年に初めて数式で表せるようにしたもの(下)。ただこの図だと近いけれど小説で描写されているのとはちょっと違うんじゃないか。ということで、その後ウィリアム・サーストンというアメリカの数学者が作ったCG画像(右上)の方が小説の大建築物の描写に一番近いと思います。(図は中原さんのスライド画面より)

根本:以前出た長編との違いを。

中原:20年近く昔に『啓示空間』『カズムシティ』『量子真空』が出たのですが、わりとダークな世界観で書かれた、遠未来の改造された人間の出てくる話でした。レナルズは仕事をしながらそんな大長編を毎年出していたんです。今回の『反転領域』は全然そんな話じゃないんですが、急にこんな話を書き始めたわけではなくそれまでに短編をたくさん書いています。早川ではストップしたがその後創元から出たアンソロジーにはレナルズの短編がたいてい入っていて、それはダークなスペース・オペラばかりじゃなく、普通の人間たちが活躍するとっつきやすい話が多い。今度の長編は明らかにその系譜にあるといえます。短編にはわりとどんでん返しが入っているものがあって、今度の長編はそのアイデア(死に戻り)をもとにじっくり書いてみたという印象をもちました。

石亀:2010年くらいからずっと短編を読み続けていてSFらしいSFとして貴重な作家なのでやりたいとずっと思っていた。今回のは単発の長編で面白かったので出しました。もう三部作はやりたくない。

根本:読みやすさはこっちなんですが、長い物好きとしては三部作もいいなと。

石亀:三部作には三部作の良さがあるんですが、1巻で終わらないのでちゃんと1巻で終わるのがいいんです。

中原:レナルズの受賞歴でいうと長編は『カズムシティ』が取ったくらいですが日本では短編が2編も星雲賞を取っている。日本では短編作家としての評価が高いといえます。

根本:後半は短編の話を中心とします。

石亀:個人的には2010年に「トロイカ」がヒューゴー賞候補になってSFMに訳された。それが面白かったので、その後アンソロジーをやると、そこによく入っているなという印象でした。創元で最初に出したアンソロジーに入っていたのが「外傷ポッド」。戦場でケガをした兵士が医療ポッドに入る。ちょっとグロい話です。

中原:『AIロボットSF傑作選』の「人形芝居」はロボットたちが人間が生きているふりをする話。

石亀:ちょっとブラックなコメディでイギリスらしい。レナルズの幅の広さがわかる話です。

石亀:レナルズはわりと器用な人。『ロボット・アップライジング』の「スリープオーバー」は〈紙魚の手帖〉で鯨井さんがベストに入れられていましたが、真面目に書いているのにどこか人を喰ったようなところがあるガチなSF。AIロボット反乱SFというテーマなのにこれを書くところがレナルズ。

中原:早川のアンソロジー『2000年代海外SF傑作選』に載った「ジーマ・ブルー」は機械の記憶と人間の記憶は根本的に違うものだというテーマがあったんですが、アニメ版(Netflix)では省略されていました。宇宙に青い絵を描くというところでは映像化がすばらしかった。

根本:最後に今後の予定を。

石亀:来年には、『新世代スペースオペラ傑作選(仮題)』が出て、レナルズの作品も入ります。序文にスペースオペラの歴史がまとめられている。レナルズは遠未来の話であっと驚くオチがつく話です。「人形芝居」に似た感じもある。

中原:来月シーラン・ジェイ・チャオの『鋼鉄紅女』の続編が出ます。本人も長くなったということで上下巻となります。

ということで、非常に深い話の聞けたすばらしい会でした。みなさん、ありがとうございました。

11月のSFファン交流会は、11月22日(土)14時から、香月祥宏さん、冬木糸一さん、鯨井久志さんをゲストに、タイトルは「2025年海外SF短編 振り返りはじめ」とのことです。今回もzoomによるオンライン開催です。