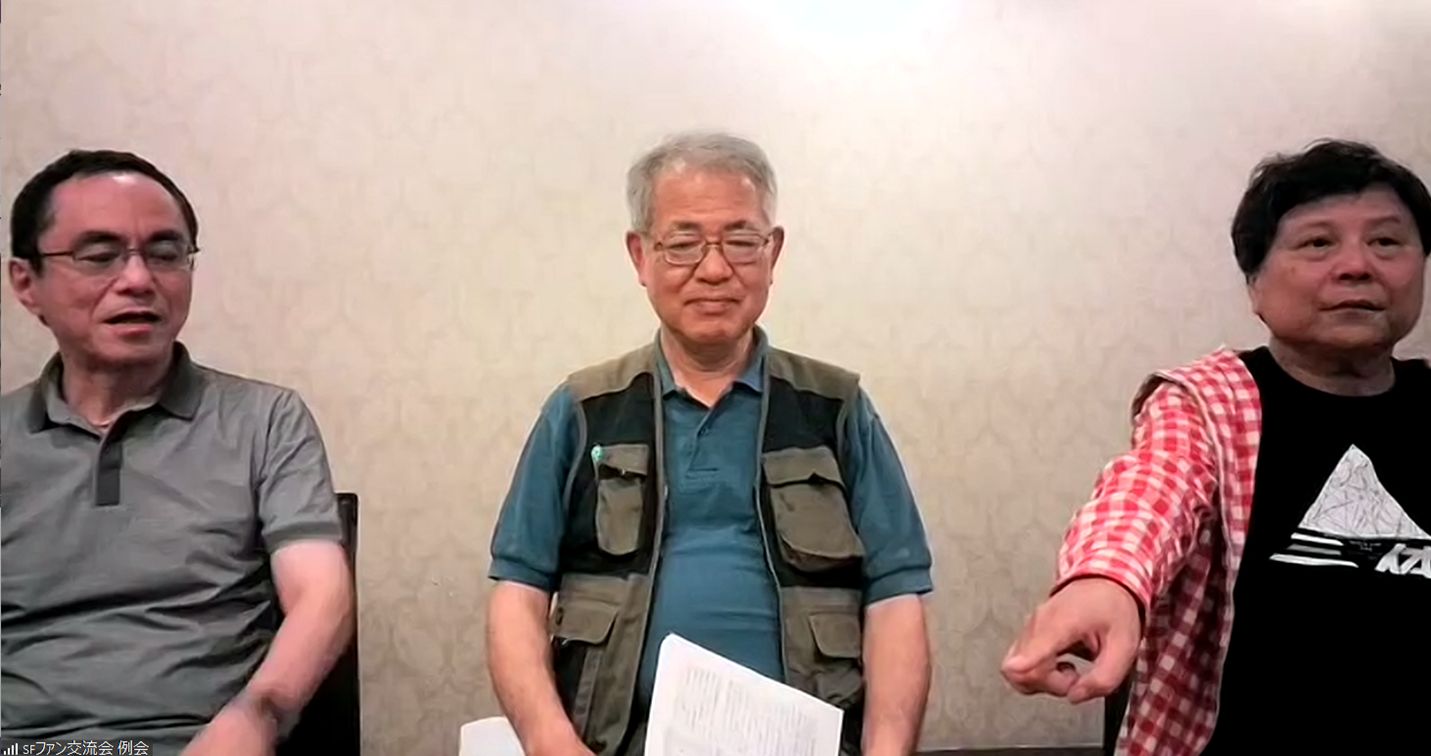

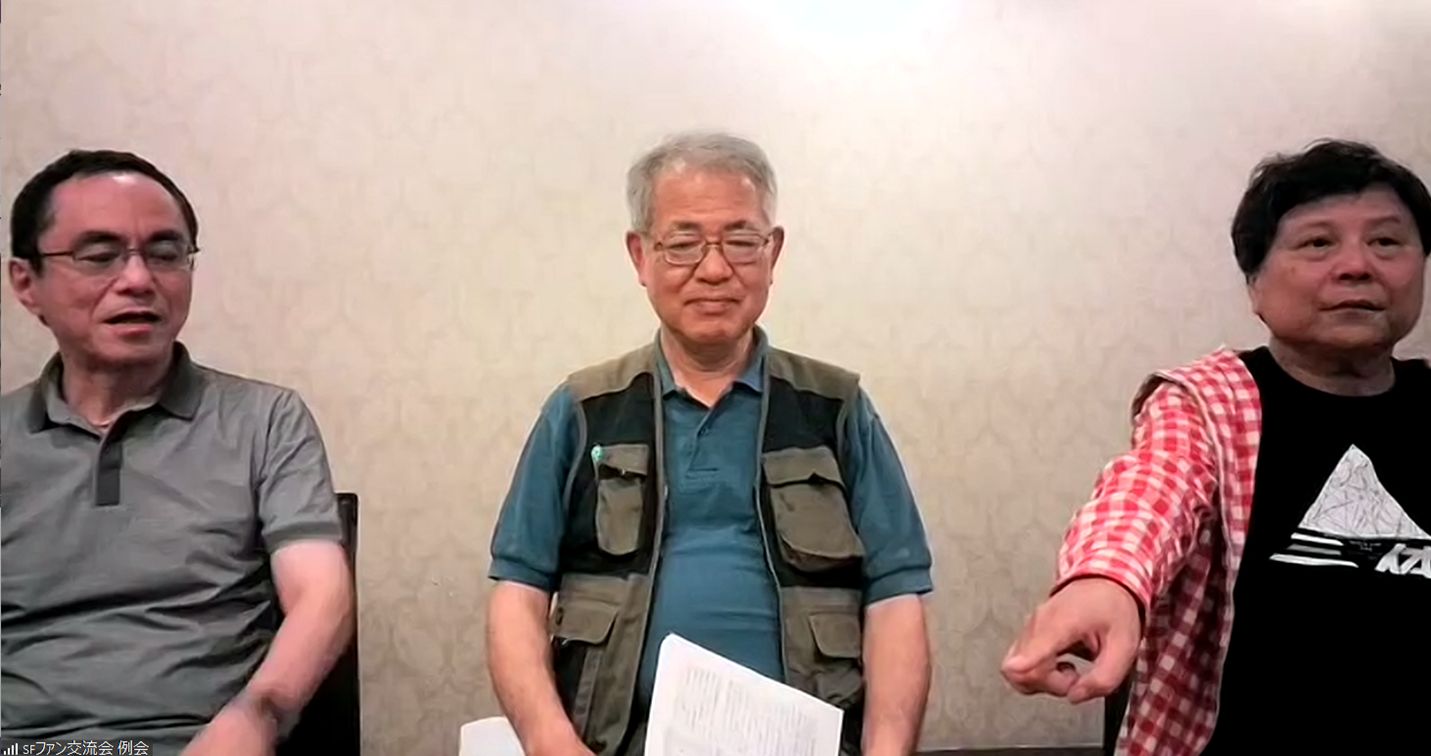

5月のSFファン交流会は5月6日(土)のSFセミナーの夜に、「読んで、集めて、書庫を建て 〜乱れ殺法SFファン控〜」と題して開催されました。出演は水鏡子さん(レビュア)、北原尚彦さん(作家)、大森望さん(翻訳家)です。今回出演者は秋葉原サテラの会場に集まって聴衆を前に話をし、それをオンラインで流すという形式でした。写真は向かって左から、北原さん、水鏡子、大森さんです。以下、発言のダイジェスト。

5月のSFファン交流会は5月6日(土)のSFセミナーの夜に、「読んで、集めて、書庫を建て 〜乱れ殺法SFファン控〜」と題して開催されました。出演は水鏡子さん(レビュア)、北原尚彦さん(作家)、大森望さん(翻訳家)です。今回出演者は秋葉原サテラの会場に集まって聴衆を前に話をし、それをオンラインで流すという形式でした。写真は向かって左から、北原さん、水鏡子、大森さんです。以下、発言のダイジェスト。

内 輪 第393回

大野万紀

5月のSFファン交流会は5月6日(土)のSFセミナーの夜に、「読んで、集めて、書庫を建て 〜乱れ殺法SFファン控〜」と題して開催されました。出演は水鏡子さん(レビュア)、北原尚彦さん(作家)、大森望さん(翻訳家)です。今回出演者は秋葉原サテラの会場に集まって聴衆を前に話をし、それをオンラインで流すという形式でした。写真は向かって左から、北原さん、水鏡子、大森さんです。以下、発言のダイジェスト。

5月のSFファン交流会は5月6日(土)のSFセミナーの夜に、「読んで、集めて、書庫を建て 〜乱れ殺法SFファン控〜」と題して開催されました。出演は水鏡子さん(レビュア)、北原尚彦さん(作家)、大森望さん(翻訳家)です。今回出演者は秋葉原サテラの会場に集まって聴衆を前に話をし、それをオンラインで流すという形式でした。写真は向かって左から、北原さん、水鏡子、大森さんです。以下、発言のダイジェスト。

水鏡子:タイトルが違う。読んで、集めて、書庫を建てやなく、読んで、書庫を建てたら、本が集まった。

大森:書庫が空いてるから本を買ってるだけだと。

根本(SFファン交流会):本の雑誌に載った月300冊購入のリストを見ると66円の本とかあるのですが、どういう買い方をするとこんな値段になるんでしょう。

水鏡子:5冊で330円とか。72円は80円で売っている廉価本を、その1割引の時に買ったり。

北原:平均単価を安くするためにわざとたくさん買っているということは。

水鏡子:それはない。

根本:『乱れ殺法SF控』に後悔しない本の買い方が書いてあったが今はどう変わりましたか。

水鏡子:書庫ができると場所を取るのでそれまで買わなかったスペオペみたいな本でも買うようになった。

根本:本に使える金額が増えると読む本のジャンルが幅広くなると書いていらしたが本当だと思います。

水鏡子:そやけど金があると高い本は買わず、安い本をたくさん買ってしまう。冊数ばかりが増える。

(年ごとの購入本リストを見て)

水鏡子:2017年は事情があって年7千冊以上あったが、2018年からだいぶ減っている。年2千5百~3千冊。

北原:自分は最盛期でも年間750冊くらい。これを見ると私は普通の人だ。

水鏡子:書庫作る前は年200冊くらいやったから。それが書庫ができたら2、3千冊になった。

水鏡子:それまで読まなかった本を1冊買うとそこからどんどん買うジャンルが拡がる。旅行記とかもそう。

大森:でも読んでない。

水鏡子:読む必要ないもん。読むのはなろう系を読んでる。なろうは若干上から目線で読める。ゲームやっていてオートバトルの時間に読めたりする。ちゃんとしたSFはちゃんと姿勢を正して読まないといけない。

(書庫の写真を見て)

水鏡子:母屋をリフォームしてさらに書庫を増やす計画はあるけど、金を貯めなあかん。

北原:この書架は置こうと思うと2重にできるの?

水鏡子:置ける。

北原:2重に置くとこの倍近くになるのか。

(写真ではタイトルは読めないが、背表紙の色でみんなここはXX文庫とか言い当てる)

水鏡子:タイトル読めなくても色でわかる人たちやな。

(たくさんの本棚を眺めているうち、だんだん飽きてきたところに、本棚に置いてある巨大な石に目がとまる)

(たくさんの本棚を眺めているうち、だんだん飽きてきたところに、本棚に置いてある巨大な石に目がとまる)

大森:あの石は何?

水鏡子:あれは岩塩。(そう言ってそのまわりの本の話をしようとするが、みな岩塩が気になって話を聞いていない)

水鏡子:岩塩は買ったの。市場が閉店になるとき最終日に1万円だったんが2千円まで落ちたから買った。

大森:意味が分からない。2千円だったら何でも買うのか。

水鏡子:飾るにはええやろ。

水鏡子:第1書庫になろうと歴史・時代小説を移動したんやけど、なろうがどんどん増えるんで歴史・時代小説をまた動かさんとあかん。なろうだけで年1000冊程度。今6千~7千冊。なろうは7割くらいはちゃんと読んでる。WEBで続きも読みにいっている。

根本:理想の本棚はどのようなものですか。

水鏡子:自分で納得できるように並べて並べ直しができる本棚。並んでいない本は本じゃない。

北原:並べ替えるためには並べ替える空間が必要ですね。

根本:あと15分くらいですが、最後になろうお勧めの100冊について。

水鏡子:なろうのお勧め。星印をつけた本が特にお勧めです。ヒーロー文庫を特別にしているのは、それまではWEBで読めるものをわざわざ書籍で読むことは少ないだろうと思われていたのをヒーロー文庫が変えたから。

大森:今どのくらい読んでいるの?

水鏡子:まずWEBでまとめて読んであとは更新のあるたびに毎週読む。今は週50編くらい。

水鏡子:今現在で一番のお勧めは、Schuld『TRPGプレイヤーが異世界で最強ビルドを目指す』。最新刊を新幹線の中で読んだ。なろうは面白いです。お勧めです。

なお、配付資料の「〈水鏡子さんが10月に買った本〉リスト」と「なろうお勧め100人リスト」はSFファン交流会の赤い酒場ページからダウンロードできますが、書庫の写真(PDF 約260M)についてはSFファン交流会さんのご厚意で、こちらにアップしてあります。重いですけどどうぞご覧ください。

なろう系について水鏡子は、今回時間が足らずに中途半端になったので、8月のSF大会企画で完全版を披露するとのことです。参加される方はどうぞよろしく。

それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。

なお、短篇集についても原則として全部の収録作について途中までのあら筋を記載しており、ネタバレには注意していますが、気になる方は作品を読み終わった後でご覧になるようお願いいたします。

ブレイク・クラウチ編『フォワード 未来を視る6つのSF』 ハヤカワ文庫SF

ブレイク・クラウチ編『フォワード 未来を視る6つのSF』 ハヤカワ文庫SF「重大な技術的局面がもたらす顕著な影響を深掘りする」ことをテーマに、6編を収録するオリジナル・アンソロジーである。編者の前書きによれば、最先端技術によって世界を変えるのはどんな気持ちがするものなのかという強迫観念にかられ、自ら書き上げた作品だけでなく、他の作家ならどのような物語を書くのか知りたくてこのアンソロジーを企画したとのことである。協力を依頼した6人の作家はみんな快諾してくれたとのことだ。

ブレイク・クラウチ「夏の霜」は編者自身による中編で、力のこもった現代版フランケンシュタイン・テーマの作品である。2019年の作品だが、ここ数年の現実におけるAIの急激な影響力増大への不安が反映しているようだ。ある仮想世界ゲームで、ゲーム内キャラクタ(NPC)として作られた存在、マックスが、制作者であるライリーも驚いたことに元々のプログラムから離れた行動をするようになる。ゲームから切り離され、別サーバに隔離されたマックスに、ライリーは人間社会のデータを与え、深層学習させることでブレークスルーを実現させようとする。マックスは次第に人間味を増していくのだが――。古典的なテーマではあってもそれは現実に十分なリアリティをもって迫るものだ。シンギュラリティなどなくても、人間の思考や行動を学習したAIは非常に知能の高い人間のような振る舞いをすることができるだろう。そこにLGBTを含む家族の問題や技術者の意識、ゲーム会社の経営者の経済活動など様々な観点をまじえ、ミステリアスなどんでん返しも含めた読み応えのある物語が展開している。

N・K・ジェミシン「エマージェンシー・スキン」では気候変動などを避けて地球を脱出し、他の星に移住した〈創始者〉たちが長い時の後、地球へエージェントを派遣する。その男の脳には〈創始者〉の集合知性〈われわれ〉が埋め込まれていた。男は〈われわれ〉の指示を受けて調査を開始するが、地球は〈創始者〉の想定を越えた世界となっていた――。人種やジェンダー、障害者を含む差別と多様性の問題をテーマとしているが、牧眞司の解説にあるとおり、お話はまるで50年代の社会風刺SFそのものである。パロディとしてひねっているというより、〈創始者〉がどうしようもなくステレオタイプなミソジニストの悪役として戯画的に描かれているので、面白かったけれど一本調子であり、もうひとつ乗りきれないところがあった。

ベロニカ・ロス「方舟(アーク)」。これはまた滅びを淡々と描いていく叙情的な短編で、小惑星の衝突を前に最後まで地球に残った家族のない科学者たちが動植物の遺伝子標本をできるだけ残そうと活動している。北極圏のスヴァールバル諸島に建造された巨大な保存船〈アーク・植物相(フローラ)〉で働くサマンサもその一人。彼女はこのまま破滅を目にしようと地球に残る決心をしている。最後にアークに乗るメンバーが持って行く古いレコード選び、亡くなった父の思い出にあるランの花。そんな細々とした日々のドラマが静かに進んでいく。いや、これ「重大な技術的局面がもたらす顕著な影響を深掘りする」のとは違うんじゃない? と思うが、全てを平等に選ぶか、愛するものを優先するかという問題は残る。それはまあいい。この作品の本当の主人公は人間ではなく、ここで描かれるランの花のような地球の生物たちなのだろう。地球の環境が壊滅的な打撃を受けるとき、彼らは単に滅んでいくのだろうか。物語は余韻をもって終わる。

エイモア・トールズ「目的地に到着しました」も「重大な技術的局面がもたらす顕著な影響を深掘りする」物語には違いない。でもSFというよりは普通小説であり、中心にあるのは人生の成功や失敗を人はどう捉えるのかという普遍的な問いである。高級な自動運転車に乗って(タイトルはその車が言う言葉だ)目的地の不妊治療研究所に到着したサム。ここでは子どものできない夫婦のゲノム解析と、同様な遺伝傾向を持つ人がたどりがちな人生パターンのビッグデータを用いて、不妊治療によって生まれてくる子どもの人生をシミュレーションするのである。妻のアニーはすでに3つのパターンを選択しており、彼にその中から選んで欲しいとのことだった。彼の息子がたどるであろう3つのパターンの映像を見るうちに、サムは自分と父の関係を思い起こし、不安と怒りがこみ上げてくる。研究所を後にした彼は、自動運転車のルート案内に逆らい、道ばたの広告を目にしてその酒場へ乗り入れる。酔っ払った彼はバーテンダーと常連客に口論をふっかけ、迷いを振り切るのだった。いや、確かにカーナビのルート案内には頭にくることがありますな。

ポール・トレンブレイ「最後の会話」はミステリアスな2人称小説。あなたはほとんど記憶のない状態で暗い部屋のベッドで目覚める。体には激しい痛みがある。会話の相手はドクター・クーンという女性ただ一人。部屋の外から彼をリハビリし、次第に動けるように訓練していく。記憶を戻すための連想テストを繰返し、どうやら世界はパンデミックに襲われて、感染を防ぐためにこうして隔離されているようなのだが――。物語は自分がいったい誰なのか、ドクターは誰で自分とどんな関係があるのかという謎と不安に包まれて進む。後半、ある程度世界が見えるようになると、この話がどこへ着地するのか大体想像がつくようになる。SFとしてはわりとありがちなテーマだ。だが、語り口と相まって、その効果は強烈であり、心に強く響く。このアンソロジーの趣旨としては「重大な技術的局面がもたらす」おそらくは社会的な「顕著な影響」を深掘りすることにあるのだろうが、ここではそれが個人への顕著な影響を深掘りするものとなっている。読み応えのある作品である。

アンディ・ウィアー「乱数ジュネレーター」はごく短い作品だが、近未来のラスベガスを舞台に、カジノ経営者と天才ハッカー(正確に言えばちょっと違うのだが)の頭脳戦を描く作者らしい楽しい作品である。キノという数字当てゲームの乱数ジェネレーターが、強力な量子コンピュータの登場で乱数を予測され、使い物にならなくなる。カジノのIT責任者(この人もハッカー)は、ITのことは全然わからないがカジノ運営に鋭い勘をもつ辣腕経営者を説得して乱数ジェネレーターに量子コンピュータを導入させる。だがさらにその裏をかこうとする天才がいた――。量子もつれの説明に(理論ではなく実際的なものとして)交差点の信号機と運転手の例を持ってくるのはとてもわかりやすい(少なくともわかった気になる)と思った。絶妙なオチも含め、すごく面白かった。さすがアンディ・ウィアーだ。

トマス・M・ディッシュ『SFの気恥ずかしさ』 国書刊行会

トマス・M・ディッシュ『SFの気恥ずかしさ』 国書刊行会 ディッシュのSF評論集。原書は2005年、ディッシュが自殺する3年前に出た本で、1976年から1999年までの評論やエッセイ、書評などが集められている。ぼくの記憶に強く残っているのは(もちろん「レイバー・デイ・グループ」もそうだが)「SFの気恥ずかしさ」というピーター・ニコルズ編『解放されたSF』に掲載の1976年の講演である。81年に浅倉久志さんの翻訳で読んで、「SFは児童文学の一部門である」という言い方に(まさにディッシュが批判するような一SFファンとして)反発を感じると同時に、確かにその通りだと思うところもあった。SFが好きでたまらないのに、「気恥ずかしさ」という感覚がとてもしっくりきたからである。浅倉さんのこの訳語は今見ても素晴らく適切なものだったと思う。もし「SFのいたたまれなさ」だったら本当にいたたまれなくなるよ。

本書は6部に分かれている。収録されている評論は発表年代順ではない。それでもディッシュの批評眼は首尾一貫しており、またその語り口は難解ではなくてとてもわかりやすい。皮肉や意地悪なところも含めてすごく面白いのだ。彼が決して党派的な発言をしているのではなく、自分の考えに忠実であることは、J・G・バラードに対してもダメなところはダメと批判しているところからもわかる。良いと思うところは称賛し、ダメと思うところは批判する。当たり前だが信頼できる態度である。

第1部「森」はその「SFの気恥ずかしさ」から1992年の「壮大なアイデアと行き止まりのスリル――SFのさらなる気恥ずかしさ」まで4編が収録されている。「森」とは木々の集まったジャンルのことではないかと思う。

ジャンルSFは子どもの感性をそのままに保つもので、センス・オブ・ワンダーは田舎ネズミが初めて大都市を見た時感じるもの、SFのアイデアとは〈MADマガジン〉(もう誰も覚えていないだろうな。変な顔した大人子どもが表紙だった)のおバカな笑えるアイデアだ。神話はSFの源であり、80年代のSFブームはディッシュが批判した子どもっぽさこそがウケると見て市場を開拓した先見の明がある人々によるものだった……。

いや、そういうのが面白いと思う自分がおり、一方でディッシュの言うことに一理あると思う自分もいる。ただ「アイデア――よくある誤解」については一言いいたい。ここでは当時あったイアン・ワトスンとクリストファー・プリーストの論争が取り上げられているのだが、これを読むとワトスンがガチガチのアイデア至上主義で文学的な価値を軽視しているとしか読めない。だがそれは一面的な見方だと思う。実際にワトスンの作品を読むとまた違った感想があるだろう。ディッシュはワトスンを読んだ上であえて論争しているのだが、ワトスンもプリーストもどちらも好きなぼくとしてはちょっと待ってと言いたくなるのだ。

第2部「祖先たち」は80年代を中心に70年代終わりから97年までの書評やエッセイ10編が収録されている。

エドガー・アラン・ポーの作品論というより作家論はポーのダメ人間ぶりを意地悪く描いていて面白い(作家がダメ人間なのはよくあることだけど)。レイ・ブラッドベリに対してはもっと辛辣だ。「彼が芸術家だというのは、水道屋ではないという意味しかない」んだって。その一方でアーサー・C・クラークに対しては「機械についての小説」と限定してだが、意外にも高い評価を与えている。それはアシモフの後期作品ををけちょんけちょんに言うのと対照的だ。しかし追悼文では科学解説を含めアシモフの人となりもきちんと評価しており、「我々の未来の本当の建築家は、スポーツ馬鹿(ジョック)ではなくて、アシモフのようなガリ勉(ブレイン)なのだ」と書いている。また(これは当然とも思えるが)カート・ヴォネガットについても「下品なコメディの腕はあるが素朴な作家」と書く一方で、彼は「あらゆる世代のみなし子たちの父である」とまで賛えているのだ。また古めかしいパルプ雑誌やペーパーバックの表紙絵を集めた画集をけなしつつ(ここでもブラッドベリが近代絵画のわからない俗物として笑いものにされている)、たった一枚H・R・ギーガーの作品だけは「ギーガーのイラストが選ばれていないSFアートの本は、オランダ芸術の本にレンブラントが記載されていないようなものだ」と絶賛されている。ディッシュのこういう言い回しは読んでいて本当に面白い(罵倒される方はイヤだろうね)。

さて第3部「説教壇」。〈F&SF〉誌と〈トワイライト・ゾーン〉誌に80年から83年に掲載された書評から5編が収録されている。問題の「レイバー・デイ・グループ」もここに含まれている。

「レイバー・デイ・グループ」は、79年に出た中短篇を収録する『年刊傑作選』3冊を書評しているのだが、当時台頭してきてヒューゴー賞やネビュラ賞にノミネートされたり受賞したりするようになった若手作家たち、レイバー・デイに開かれる世界SF大会に行けば集まっていることの多い彼らを「レイバー・デイ・グループ(LDG)」と名付けて、彼らは芸術性を軽視し「何ページもの小説商品を確実に量産できる有能な娯楽エンジニア」であるとして嘲笑したのだ。その筆頭にあるのがエド・ブライアントのネビュラ賞受賞作「ジャイ-アント」で、ディッシュはそれを「おじいちゃんには十分、おばあちゃんには十分、レイバー・デイ・グループにも十分」な駄作として笑いものにしている。ただ他の作家については今読むとそれほどバカにしているわけではない。ジョージ・R・R・マーティンの「サンドキングズ」やビショップの「春祭りの朝」(未訳)は誉めているし、ヴァーリイの「残像」を「ファンダムを喜ばせようとして書いている」(なぜそう思ったかは書かれておらずちょっと首をひねらざるを得ない)という一方で「選択の自由」は微妙な問題から逃げているが「その逃げ方が名人芸だ」と書く。

結局違った個性を持つ若手作家たちをひとまとめにLDGと呼んでしまったことが問題だったのだろう。それがジョージ・R・R・マーティンに反論を書かせるきっかけとなったのだ(マーティンはLDGオーケー、そのTシャツを作ろうと言っている)。当時のぼくらもこれを読んで反発したが、それは単純に好きな作家をけなされたからという気持ちが大きかったからだと思う。この文章は短くてブライアントを除けば具体的な作品についてよりも、ファンダムやSF界の空気に対する苛立ちの方が目立っている。それは何でこんな作品があの作品を差し置いてXX賞を取るんだ!というぼくらがいつも(仲間内で)言っていることと変わりはない。違うのは仲間内で話すのではなく、それを堂々と当のSFファンたちが読む雑誌で公言していることである。その点でもディッシュは立派だ。ただ、SFマガジンのネビュラ賞特集に「ジャイ-アント」を翻訳したぼくとしては、この作品がネビュラ賞に値するかどうかは別として、ディッシュが言うような怪獣パニックものじゃないことは言っておきたい。これは妻を事故で失った老生物学者の老いらくの恋を描く恋愛SFなのだ。いや、だからどうだというわけじゃないけどね。なお、ぼくの持っている本ではP157のフューチュリアンについての訳注が間違っているが、これは新しい版では修正されているそうだ。もちろんここでいうフューチュリアンとはデーモン・ナイトがノンフィクションに書いた(昔のTHATTAで連載していたなあ)30年代のアメリカの尖ったファングループのことだ。

ディッシュはこの書評の中でグレゴリイ・ベンフォード『タイムスケープ』を絶賛している。これはぼくが解説を書いた本なので嬉しい。

第3部では、他にスティーヴン・キングを誉め(ただし『ペット・セメタリー』には苦言を呈している)、フィリップ・K・ディックの『ヴァリス』やルーディー・ラッカー『ホワイト・ライト』を誉め(この「イエスとの対話」編はディッシュ本人がイエスと出会う小説形式となっていてすごく面白い)、ブライアン・オールディスの短篇集を玉石混淆と評し、ディックの「ゴールデン・マン」を絶賛し、フィリップ・ホセ・ファーマーをけなし、ヴォンダ・マッキンタイアをがんばってはいるが、世界を悪役の「彼ら」と善良な被害者の「私たち」に二分して「すぐに泣くこと」という不快な欠点を持つとしている(これもまあ、そういう見方もあるとは思うが、ペンネームをもらった者としてはねえ)。

「聖ブラッドベリ祭」はまた圧巻。毒舌と称賛が入り乱れ、盛大にクズ本を燃やすお祭りだ。称賛しているのはマイクル・ビショップ『時の他に敵なし』、ディックの〈ヴァリス三部作〉、ロバート・ハインライン『フライデイ』(え、そうなの? 読み直してみようかな)、ジーン・ウルフ〈新しい太陽の書〉シリーズ、ノーマン・スピンラッド『ヴォイド・キャプテン物語』(未訳)など。一方、バリー・マルツバーグのエッセイ集『夜のエンジン』(未訳)は著者名を明かしたくもない「みっともない代物」だと切り捨てている。

第4部「選ばれし大きな樹」では80年から91年までの〈ニューヨーク・タイムズ・ブックレビュー〉などに掲載された短めの書評5編と、76年と84年に出版されたディックの長編につけられた長い序文と解説が収録されている。

この章にあるのはほとんどが絶賛に近いものだ。ディッシュが評しているのはジョン・クロウリー(『エヂプト』(出る出るといいながらまだ未訳)と『エンジン・サマー』)、ジーン・ウルフ(『調停者の鉤爪』、『ジーン・ウルフの記念日の本』)、ウィリアム・ギブスンとブルース・スターリング(『モナリザ・オーヴァドライヴ』、『ヴァーチャル・ライト』、『ディファレンス・エンジン』)である。

ディッシュの誉め技もけなし技と同様に読み応えがあるものだ。しかし特に読み応えがあるのはディッシュが大ファンだというフィリップ・K・ディックの『太陽クイズ』と『最後から二番目の真実』に書かれた解説文だろう。ここでディッシュは彼は要するに「文学的な」作家ではないのだとそのひどい欠点を指摘しつつも、彼を際立たせているのはその「才能」であり、彼の作品の中心にあるのは「人生の真理を突いている」という素晴らしさだと言う。そしてディックの他の小説を挙げつつ、詳細な分析を加える。そこではヴァン・ヴォークトの『非(ナル)Aの世界』も引き合いに出されている。『最後から二番目の真実』では核戦争への脅威とそれをおもちゃにする連中への陰謀論的な関心が、ノーマン・メイラーの『アメリカの夢』を例にして評される。『アメリカの夢』は『最後から二番目の真実』よりもよくできた小説であるが、1点だけ致命的な点でディックに負けているというのだ。それこそがディックの時代精神を捉える「才能」というものだと。

第5部「狂った隣人たち」には82年から95年にかけての、〈ネーション〉誌に掲載された長めの書評やエッセイ、〈ファウンデーション〉誌に載ったSF大会のスピーチと書評、〈ハドソン・レビュー〉誌の長めの書評の8編が収録されている。

しかしここにあるのは多くがUFO信者やオカルト信者への批判や当時のアメリカの政治批判なので、ぼくとしてはあまり興味がわかない。とはいえ、その批判文の面白さは抜群で、特に異星人との遭遇を真実として本にしたホイットリー・ストリーバーへの舌鋒は芸術的とも言える。「ヴィレッジ・エイリアン」など解説で若島正さんが言うようにほとんどディッシュの小説だ。何しろストリーバーを批判しているうちにディッシュ自身がエイリアンと遭遇してしまうのだから。オカルティズムへの視点や、それに付随してSFには一種の宗教的なところがあると言ったり、レーガン大統領や、下院議長となってクリントン政権と対立した共和党のギングリッチがアメリカSFの保守勢力(特にジェリー・パーネル)を取り込むさまなどは、読んでその通りですねと言うしかない。でも現在から逆照射してそれがどうなったか、政治ではトランプに代表されるアメリカの分断、SFではサッド・パピーズの出現やそれへの反作用などを見ていくともっと面白いだろう。もしディッシュが生きていたら果たしてどう言っただろうか。

ただこの評論集でディッシュはすでにその分断(下層階級の田舎者と上流階級の知的エリート)を描いている。SFは(比喩的な意味で)下層階級の田舎者なのだと。そしてもしハーラン・エリスンが……。

第6部「未来のあとで」には81年から98年の〈ワシントン・ポスト〉や〈シカゴ・トリビューン〉、〈ニューヨーク・タイムズ・ブックレビュー〉などに掲載された短めの書評と、〈ハドソン・レビュー〉誌の長めの書評の7編が収録されている。

ここにも色々と面白くて読み応えのある文章がそろっている。ピーター・アクロイドの『原初の光』は「あまりにもひどいので、読むのが楽しくなってくるくらいだ」とぼろくそに言われ(そういえばぼくもこの本を読んで「ホールドストックが書いていたらもっと面白かっただろう」と書いていたことを思いだした)、ジョン・バース『船乗りサムボディ最後の船旅』が称賛される一方で、スタニスワフ・レムの有名なアメリカSF批判に対しては「愚かしくひとりよがり」でアメリカSFの一流の作品を全然読んでおらず「根拠となる読書量が貧弱でしかない」と切り捨てて、デイヴィッド・プリングルのSF案内にあるような作品をちゃんと読んでから出直せと言う。ドリス・レッシング『マーラとダン』(未訳)は失望させられるので「買う際にはご注意を」と書く。ウィリアム・S・バロウズの『シティーズ・オブ・ザ・レッド・ナイト』についても「こんな血の気の足りないクローンよりも『裸のランチ』を読むほうをおすすめする」と。クリスティーン・ブルック=ローズ『エクスオアンドア』(未訳)は岩の形をしたエイリアンと双子の天才児が出会うシンプルなSF小説だそうだが、このタイトルは英語ではXor

and or(実際は空白なし)ということで確かにコンピューターに関わっている。何か面白そうなので読んでみたくなる。

『アメリカポストモダン小説集』の書評は圧巻だ。収録されている若手作家の作品を紹介しつつ、それがあまりにも自己陶酔的で大げさで下手くそなパロディであり、「とんちんかん、ちんぷんかん、ちちんぷいぷい」であると言う。多様性という名目のもとに一流作家の作品を隠れ蓑にして烏合の二流、三流作家を守っていると。最後に「ポストモダニズム」という言葉は「文学では何の意味もありません。この言葉は捨てたほうがいいでしょう」という哲学者の言葉が引用されて終わっている。

林譲治『工作艦明石の孤独4』 ハヤカワ文庫JA

林譲治『工作艦明石の孤独4』 ハヤカワ文庫JA シリーズ完結編。今回のシリーズは全4巻と短く、作者の他のシリーズに比べてコンパクト。また星間戦争のような大きなドラマもない。どちらかといえば(小さな争いはあっても)基本的には有能で善良な人々による平和で前向きな物語である。

中心となるポイントは2つ。遠距離のワープが突然できなくなって孤立した人口150万の植民星でいかに文明を維持していけるか(作者がこれは札幌と旭川だけで文明存続が可能かという問題だと語る記事を見た)。そこでは組織のあり方や意思決定のあり方、ビジョンの持ち方、問題解決と優先順位のつけ方などが問題となり、作者はそれを人類の側でも異星人イビスの側でもとことん描いている。ただ、これがうまく回るのは組織の決定をねじ曲げたり悪用したり暴力などで理不尽な押しつけをする者がいないことが前提となるだろう。4巻ではイビス側にそのような事例が若干見られる。

もう一つの大きな主題はワープ航法の謎(もっと言えば因果律や時間、タイムパラドックス)をめぐる宇宙論的、哲学的な問題である。物語の中で何度か言及はされるが、登場人物たちは実際的な人間なので、それを所与の前提として、根本的な謎は謎のまま、具体的にはワープのパラメータを探るという方向で対処してきた。ただ「ワープのパラメータ」ということそのものが大きな謎をはらんでいる。4巻ではその最後の最後でこの問題が解決する。帯にある「林譲治SF史上、最驚の結末」で、それはイビス文明の目的にも、宇宙の真の姿にも関係していたのだ。

ネタバレになるけど、それをひと言で言えば「タイムパラドックスは存在しない」ということであり、その理由も宇宙論のレベルで説明されている。ぼくには正直言って、何となくわかるがちゃんと理解はできていないとしか言えない。

タイムパラドックスなど起こらないというSFは昔からある。多世界を用いるのはその一つ。だがここではさらに人間原理と結びつけ、宇宙が(保存則を前提に)恒常性を維持するよう、つじつま合わせをするとしているのだという(それで合っている? ぼくの読解不足?)。因果律の矛盾というタイムパラドックスについても、人間の時間の認知の問題であり、現実には存在しないとするのだ(この辺は以前に時間に関する現代物理の解説書でも読んだことがある)。ただ、それはいいとして、結局なぜワープが、つまりタイムトラベルが可能なのかという点には言及されていないように思える。まあ説明しているのは最後の20ページ弱だからね。仕方がない。本書では「ワープはあります」ということで十分だろう。

ストーリーの方はもちろん第1のポイントと、もう一つイビスという異星人との共存を巡って進む。アイレム星系における人類とイビスの関係は進展し、夏クバン艦長と熊谷俊明船務長の二人がイビスの都市宇宙船に常駐することになった。二人はイビス側とAIを通じて会話し、次第に理解を深めていく。イビスと人類の進化史を互いに提示することになり、まずはその概念の摺り合わせから始めるのだが……。そこでイビスと人類の大きな違いが明らかとなる。

人類のセラエノ星系とイビスのアイレム星系の間の航行にはわずかしかない貴重な恒星間宇宙船が必要だと考えられてきたが、ここにきて系内でのジャンプが可能な内航船でもワープができるとわかり、人類とイビスの間の貿易も次第に現実のものとなる。やがてイビスたちも惑星地下から宇宙空間へ出て、人口増に備えた巨大宇宙船の建造も始まる。いくつかの波乱はあるが順調に二つの種族の平和共存は進み、驚愕の結末を経て、幸福なエピローグへと向かうのである。