先月は、ベルリン・フィルの元首席オーボエ奏者だったシェレンベルガーが指揮するベルリン交響楽団の演奏会が地元であったので聴きに行った。

てっきり、半世紀近く前に、やはり地元で聴いたエリアフ・インバルの指揮したベルリン交響楽団だとおもっていたら、インバルが振ったのは東ドイツ時代の交響楽団が元、現在はベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団というらしい。

ということで、これは戦後西ドイツで結成された交響楽団。ややこしい。ググってみると、創立以降日本で有名な指揮者が一人も居ない。まあ日本で無名だったのは仕方ないか。

しかし、「ベルリン」の名前のお陰で、ホールはほぼ満席、ブラボー屋さんも沢山居てまるで都会の演奏会みたい。

1曲目は、モーツァルトの「オーボエ協奏曲」。もちろんシェレンベルガーの「吹き振り(ふつうはピアニストかヴァイオリニストなので弾き振り)」。十数分の曲だけれど、さすがシェレンベルガーのオーボエはすさまじく良く鳴る。まるでトランペットみたいな低音からフルートみたいな高音まで自由自在。

2曲目はシューマン「ピアノ協奏曲」。独奏は石井琢磨という若いいかにも今風な容貌のピアニスト。当方は知りませんでしたが、ヨーロッパ留学後そちらで演奏活動していてYouTubeなどで人気と云うことらしい。知人の女性も「カワイイ」ので聴き(見)に行くといってました。

演奏の方もいかにも今風なテクニックの持主で、演奏中のパフォーマンスも堂に入っていて人気の程はよく分かる。当方の好みではもう少しキンキラ音を押さえて欲しかったというところ。オケの方がツヤ消しなので。

休憩を挟んでメインはベートーヴェンの7番。リズムの嵐とも云える曲だけれど、シェレンベルガーは少しもドライブを掛けず淡々と棒を振っている。なんかベームを思い出すなあ。ゆったりしているだけあって普通はあっという間に通り過ぎるフレーズがよく聞こえたのでこれはこれで良かったかも。

アンコールは「フィガロの結婚」序曲。十八番みたいな演奏だった。

今月も伊藤さんの本の感想から。

『伊藤典夫評論集成』を読了して思うのは、60年代を通じての伊藤さんの米英SFの紹介と評価が確かに日本のSFの形成に多くの影響を与えたこと。そして70年代に入る頃からの表面の物語とその裏にあるものの読み解きによって作品を評価することが可能になったことにより、いわゆる文藝評論的な「読み」を(伊藤さんよりは)若いSF読者に知らしめたこと。この2点において伊藤さんが20世紀後半の日本SF界にもっとも強烈な影響を残したことは間違いない。

『伊藤典夫評論集成』を読了して思うのは、60年代を通じての伊藤さんの米英SFの紹介と評価が確かに日本のSFの形成に多くの影響を与えたこと。そして70年代に入る頃からの表面の物語とその裏にあるものの読み解きによって作品を評価することが可能になったことにより、いわゆる文藝評論的な「読み」を(伊藤さんよりは)若いSF読者に知らしめたこと。この2点において伊藤さんが20世紀後半の日本SF界にもっとも強烈な影響を残したことは間違いない。

60年代の英米SFの紹介はキチンとしたあらすじの紹介と面白さの評価(伊藤さん視点だがこの時代はほかに視点を持てるほどの書き手は数人しか居なかった)が読者の期待感を煽っていた。

にもかかわらず70年代中期までの新作海外SFの翻訳状況は停滞気味で、それゆえに同大SF研桐山さんと阪大の寺尾さん、京大SF研安田さんたちが水鏡子、大野万紀、米村秀雄、岡本俊弥といういわゆる神大SF研の中心メンバーととともに立ち上げた関西海外SF研究会/KSFAは英米SFの紹介と翻訳の一大拠点となったといえるけど、このKSFAの誕生も伊藤さんの強い影響下あったといえる(なお、当方はあとからKSFAに入ったので、これは後知恵ですね)。

70年代以降の伊藤さんは、ディレイニー(「ディレーニイ」表記を直させたと伊藤さんは書いている)の作品の裏にあるものを読めるようになってからは、ティプトリーやコードウェイナー・スミスの作品に彼らの実人生が反映していることを明確に論じ、最終的にO・S・カードの私小説的幽霊譚「消えた少年たち」を徹底的に読み解いた「スコッティは誰と遊んだか」のような文藝評論にまで行き着いた。

もうひとつ当方が伊藤さんのニューウェーブに関する作品と論争を経た体験から得たものとして当方に受け取られたのは、スペースオペラであろうとニューウェーブであろうとどちらも「内宇宙=ヒトの心」から出てきた作品には違いないという考え方のように思われる。もちろんこの云い方は非常に大雑把で、少なくとも個人創作のフィクションはすべて「内宇宙」の反映に違いなく、それは常に「読み解き可能性」を蔵しているともいえるので、SFの専売特許ではなくなってしまう。

・・・てな事を考えていたら、なぜか巽孝之編『日本SF論争史』(伊藤さんのカード作品論所収)を読み返したくなって、読んでしまった。2000年刊、定価5000円+税。今なら当然なお値段だけれど、四半世紀前だとかなりなお値段。ま、当時でも伊藤さんの本同様買うのは当たり前ではあったが。

・・・てな事を考えていたら、なぜか巽孝之編『日本SF論争史』(伊藤さんのカード作品論所収)を読み返したくなって、読んでしまった。2000年刊、定価5000円+税。今なら当然なお値段だけれど、四半世紀前だとかなりなお値段。ま、当時でも伊藤さんの本同様買うのは当たり前ではあったが。

買った当時読んだのか記憶はあまりないのだけれど、今回安部公房のSF観が如何に正鵠を射ていたか改めて感心した。SFを定義するよりも定義できないことを目指すべきという言葉は、現在でさえSFのもつ性質を言い当てているようだ。

これに較べ小松左京は、書き始めたばかりのSFに賭ける実作家として、まさに若き熱意の奔流が論理を超えて感じられて、泣けてくる。福島正実もSFを背負うものとしての気負いが同様に涙を誘う。

これ以降はいわゆる状況論と個別論そして本質論と安部公房のSF観からは離れていくものの、その多様性が「名づけがたきもの」としてのSFを照射していたのかも知れない。

それらの中には、一時的に現代フランス/ヨーロッパ思想と交差させられながら論じられることもあるが、それで「SF」が明らかになったとは、いま振り返るとやはり云えないのだろう。

巽さんの「SF論争史」を纏める手際は実に分かりやすく、巻末の日本SF論争史年表も読んでいるだけで面白い。水鏡子もオチョクられているし。

この本には昔、山口県で巽さんの講演会があるというので広島から聴きに行った時のレジュメ「B級表象のカオス」が挟んである。そういえば巽さんとの記念写真もいただいたんだった。

この本には他に、2006年後半に作成とおぼしき「国書刊行会SF班 2007年刊行予定一覧」というA4ワープロ打ち1枚リストも挟んであって、そこには「年内 『伊藤典夫評論集成 エンサイクロペディア・ファンタスティカ』」とある。また「未来の文学 第Ⅲ期」に「*伊藤典夫編『ヒットラーが描いた薔薇』(ガードナー・ドゾワ、ベン・ボーヴァ他)」と書いてあるのは、2021年に〈未来の文学〉シリーズ最後の1冊、『海の鎖』の題で出たアンソロジーのことですね。

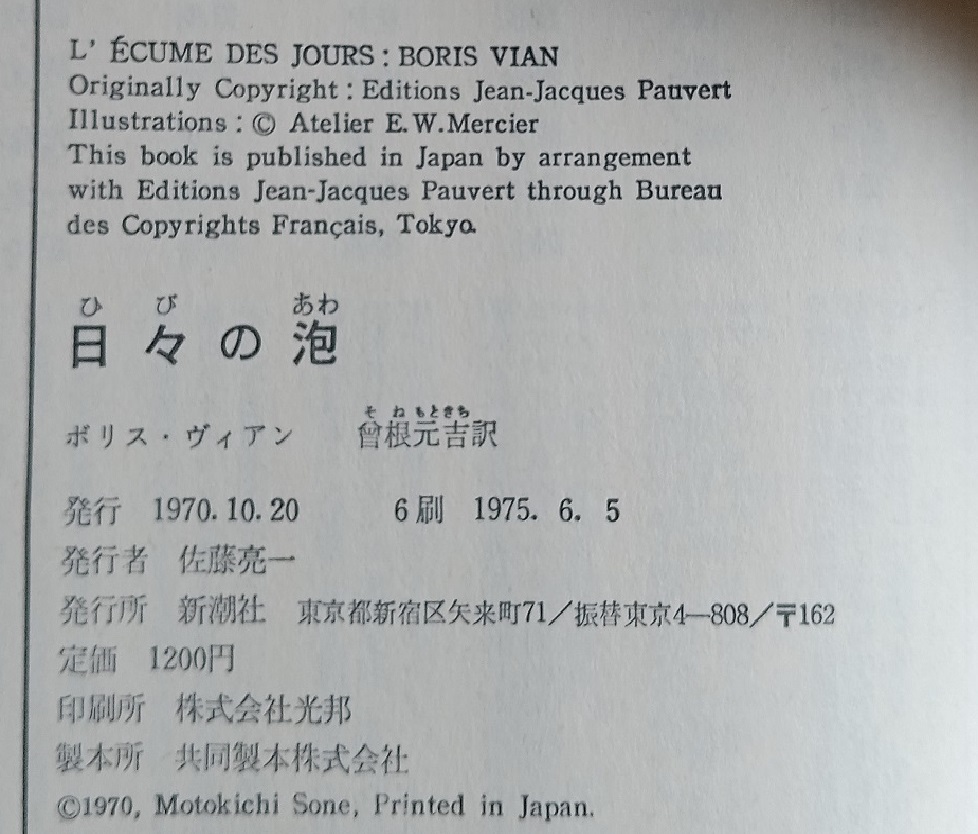

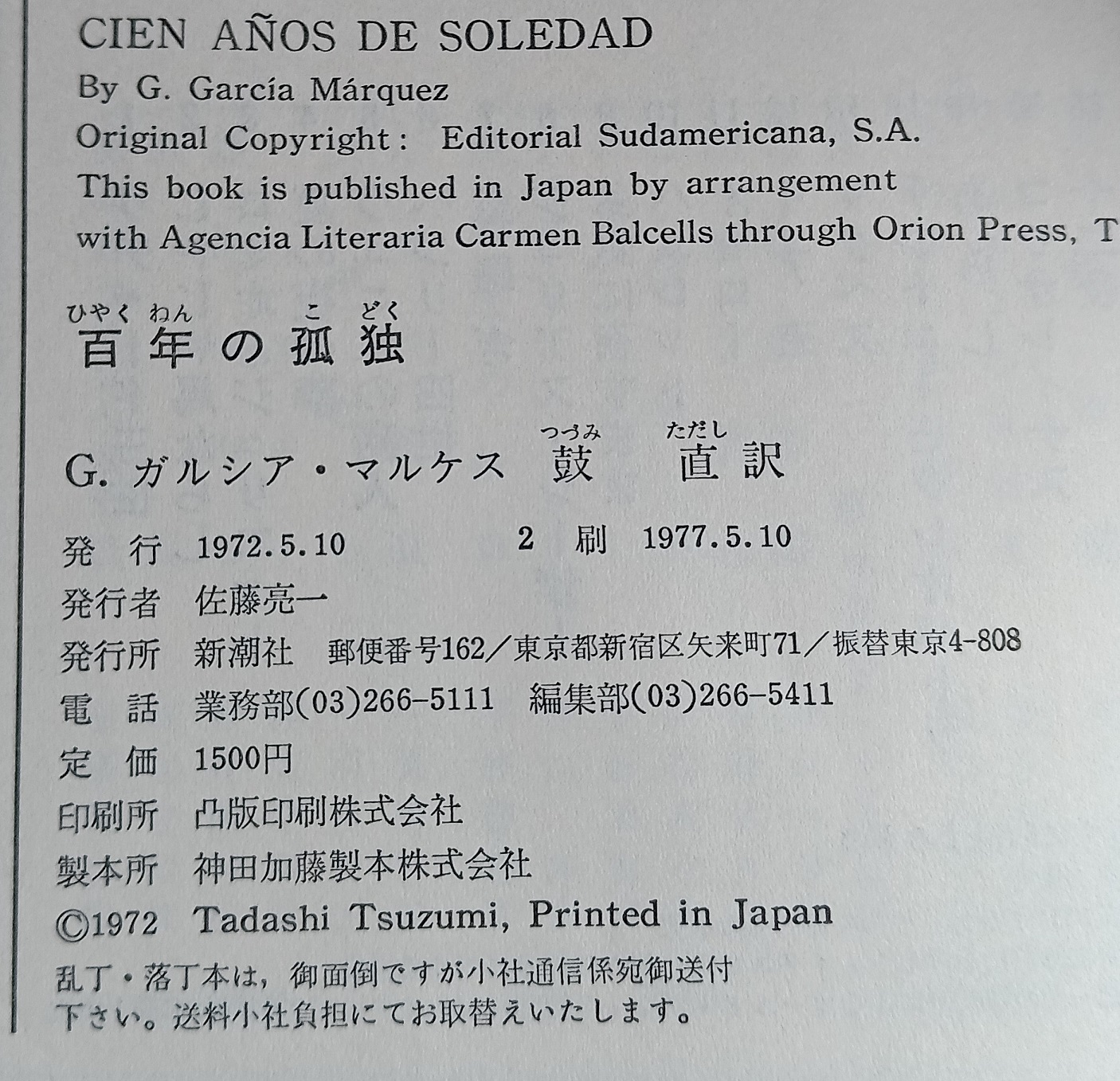

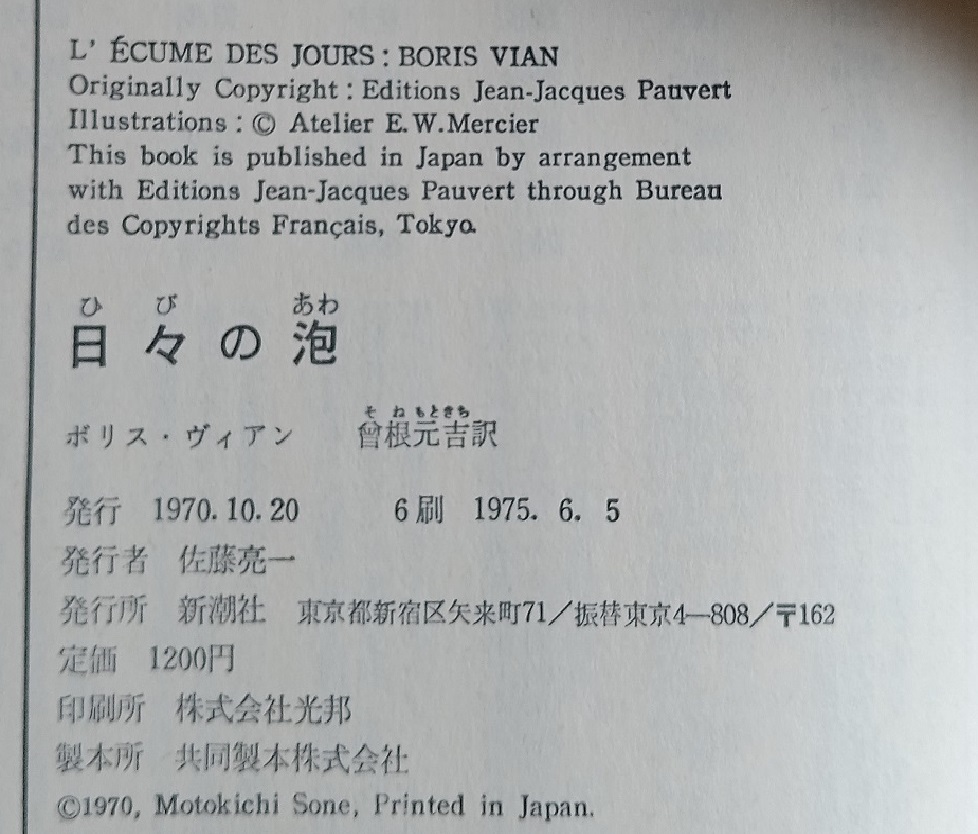

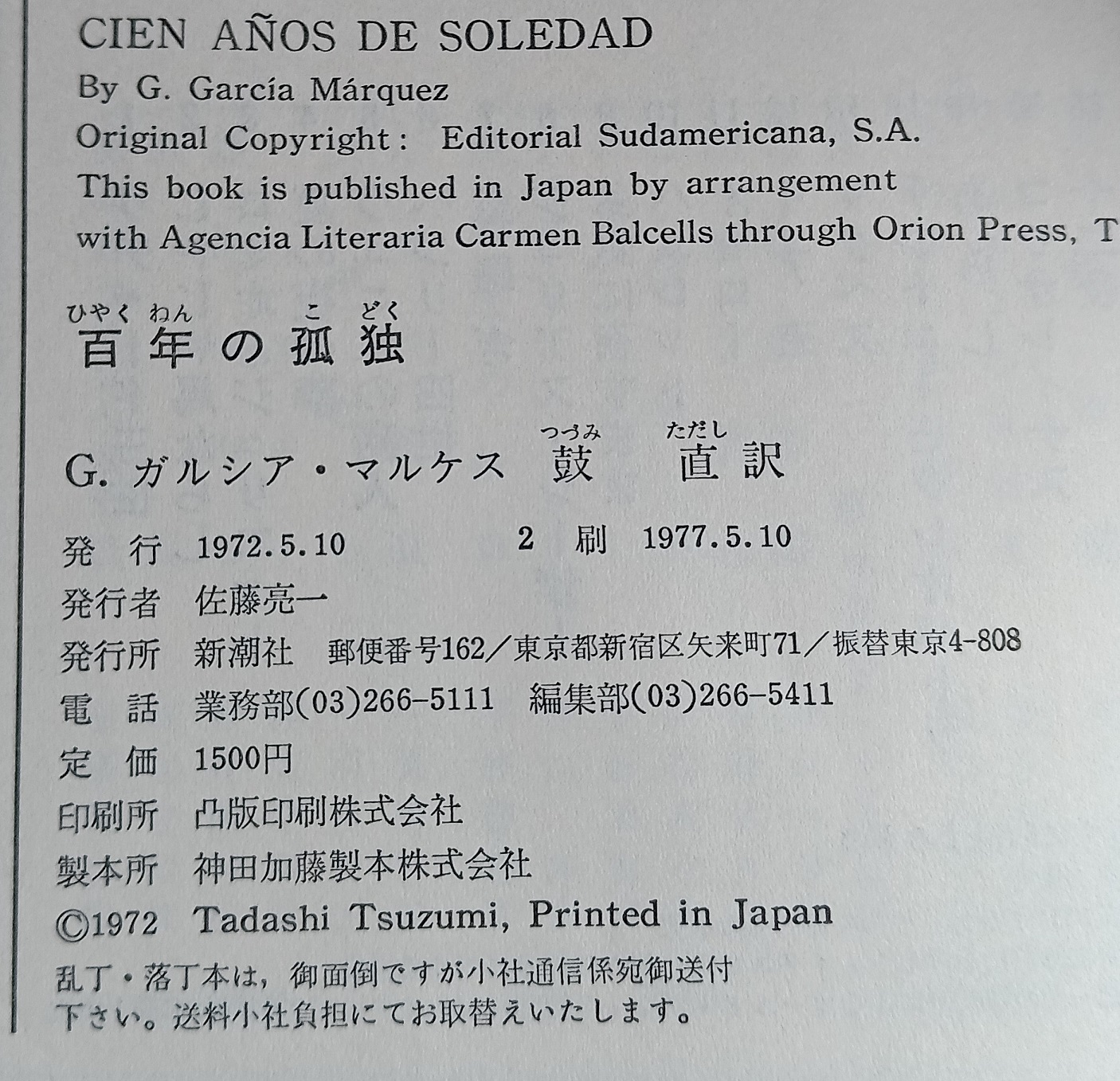

昔話ついでに脱線すると、数千冊の本を放り込んであるあるボロアパートに行って、ボンヤリとあれこれめくっている内に、新潮社の海外文学シリーズの『百年の孤独』の奥付を開けたら、当方が買ったのは大学に入って急激に読書範囲が広がった1977年の2刷だったけれど、よく見ると初刊年は1972年とある。

そうかマルケスと雖もこの頃は一部の読者にしか知られてなかったんだと思い、同じ叢書のヴィアンの『日々の泡』の奥付を開けたら、1970年の初刊で、こちらは75年の6刷だった。なんと70年代はまだボリス・ヴィアンの方がマルケスよりはるかに売れていたのだった。フランス文学が流行った時代の名残だったのか。ラテン・アメリカ文学のブームはやはり70年代後半の集英社版世界文学全集以降にやって来たんだなあ。

あと、よく見たらこの奥付の原作表示には原書刊行年がないや。

| 『日々の泡』奥付 |

『百年の孤独』奥付 |

|

|

| クリックで拡大 |

フィクションに移ろう。

長い間枕元の積ん読本だった仁賀克雄編・訳『新・幻想と怪奇』ハヤカワ・ミステリ1824は、コロナ禍前に広島の古本屋で買ったもの。2009年5月刊。定価1400円。今でも値札が付いたママなので、売値が500円。店で手にした時はほぼ新品同様だったので買って帰った次第(現在もキレイだけれど、湿気のせいかビニール装幀の四隅が捲れている)。

長い間枕元の積ん読本だった仁賀克雄編・訳『新・幻想と怪奇』ハヤカワ・ミステリ1824は、コロナ禍前に広島の古本屋で買ったもの。2009年5月刊。定価1400円。今でも値札が付いたママなので、売値が500円。店で手にした時はほぼ新品同様だったので買って帰った次第(現在もキレイだけれど、湿気のせいかビニール装幀の四隅が捲れている)。

昔は『ミステリ・マガジン』も「幻想と怪奇」特集だけ買ってました。あんまり読まなかったけれど。その中ではなぜかフィニイの追悼特集号だけいまも手元に置いてある。

収録作は、当方は聞いたこともないが、編者がぜひ紹介したいと強調するローズマリー・ティンバリーが2作。ほかの15人の作家は1作ずつ。全17作で250ページ余りなので、掌編集といっていい。この中でほかに知らない作家は、ジョージ・フィールディング・エリオットとA・M・バレイジの2名。あとはゼナ・ヘンダースン、シェクリイ、ボーモント、ゴア・ヴィダール、バウチャー、アラン・(E抜き)ナース、ファーマー、リチャード・ウィルスン、W・テン、M・W・ウェルマン、マシスン、レイ・ラッセルとSFファンでも知ってる名前がズラっと並ぶ(だから買った)。

寝る前の僅かな時間に1作ずつ読んだのだけれど、巻頭におかれた編者オススメ作家のローズマリー・ティンバリー「マーサの夕食」を読んで、そのあまりのシンプルさにビックリ。昔ならミスリードの果ての落とし噺になっていたんだろうけど、いまとなってはそのミスリード自体が素朴すぎて、えっ、ホントにそれだけなのという反応しかできない。

これはその他の手練れの作家たちの作品にも共通していて、半世紀以上前なら充分面白く読めたであろうことがわかる(再読作品は確かにそうだった)けれど、2025年に70歳になったSF読者にはその話運びの上手さは理解できても、さすがにどれも古めかしく感じられるのであった。

なお当方が知らなかったG・F・エリオットは、解説によると『ウィアード・テイルズ』に3作だけ書いた作家らしい。収録作「銅の鋺」(「鋺」かなまり=金属椀 ググった)は、19世紀中国の役人が捕虜となったフランス人の軍人に秘密を吐かせようとその現地愛人を拷問する話。タイトルの意味は若い女のむき出しの腹に「銅の鋺」を載せ、油を入れた椀の下の籠に大型の鼠を閉じ込め油に火を付けるというもの。ネズミは女の腹を食い破って外へ出る(その描写もある)という典型的なエログロ作品。1926年の作とあるが、サディズムは時代と関係が無いのであるな。

なおレイ・ラッセル「射手座」だけは40ページ余り9章からなる1作。話の方は「ジキル博士とハイド氏」の息子が実在していたら・・・というもの。読ませるけれど、面白いかと言われれば、やっぱり古くさいよねえ。もっともこのアンソロジーに収められた作品群のバリエーションがその後大量に書かれたため「古くさく」なったのは確かだけれど。

本屋で目にしてビックリして即買いで読んだのが、呉明益(ウー・ミンイー)『海風クラブ』。これまでに読んだこの作者の作品はどれも面白かったので期待して読んだ。

本屋で目にしてビックリして即買いで読んだのが、呉明益(ウー・ミンイー)『海風クラブ』。これまでに読んだこの作者の作品はどれも面白かったので期待して読んだ。

結果、期待とちょっと違って、なんとなく作風に変化が感じられた。訳者あとがき(三浦裕子)によると、作者が親になったこと、またこの作品のヒントとなった実際の花蓮(ファレン)市近くの台湾原住民族の村に工場が進出して反対運動が起きたが結局強行されたエピソードを取り込んだことにより、訳者は「今回はなんて生々しい(現実的な/直接的な)作品を書いたんだろう」と感じたと云う。

物語設定の要約も「訳者あとがき」から借りると、「白い犬を追いかけるタロコ族の少年と、人買いから逃げる漢人の少女が、山の洞穴――実はそれは巨人の身体であった――の中で出会う。時が経ち、山と海に挟まれ、陽光と涼風に恵まれた小さな集落「海豊村」に、巨大なセメント工場が建設されようとしていた・・・」

ということで山=巨人(これに3本脚の蟹食いマングースが絡む)がこれまでの台湾原住民族ファンタジーの取込を引き継いでいるのだけれど、原タイトル『海風酒店』が意味するように、ここで中心となるドラマは、「海豊村」にあるカラオケ店「海風(うみかぜ)カラオケ」に集まる人々の、その店を大人になった子連れの漢人少女が引き継いでタイトルの店「海風クラブ」(女性と酒を提供する「クラブ」)に変更したあとでも、そこに集まる人々の群像劇として作られている。

もちろん巨人の胎内で巡り会った少年少女が主役扱いではあるものの、さまざまな登場人物の各エピソードは各々の人物の視点で語られている。

この世で最後の巨人は人々に忘れられたことで亡びようとしているし、セメント工場が山を崩すことで傷つき実際にも消滅の危機にある。

なんとなくカズオ・イシグロの作品を思い出させるけど、ここでは村人や村にやって来た人々がおりなす工場建設反対運動のリアリティが勝っているように感じられた。

これまで読んだ作品は台湾マジックリアリズムと呼べるものだったけれど、ここでは「魔法」は解けかかっているようだ。

恒川光太郎『化物園』が文庫になったので読んでみた。親本は2022年5月刊の動物の魔が出てくるユルい連作短編集。

恒川光太郎『化物園』が文庫になったので読んでみた。親本は2022年5月刊の動物の魔が出てくるユルい連作短編集。

冒頭3作「猫どろぼう猫」、「窮鼠の旅」、「十字路の蛇」はどれも語りの中心になる人物がイヤなヤツばかりで後味が良くないなと思ったら、次の「風のない夕暮れ、狐たちと」が「最低の人間ばかりがでてくる短編集を三話ほど読んだところで、脳が疲れてきた」とはじめるのだから、なかなかヒトを喰ってる。とはいえこの作品も怪奇物語なんだけど

「胡乱の山犬」は時代劇で、主人公の少年は幼少にして「惨虐」の気があり、弟を河に突き落としたのがばれて村を追い出され、町で働かされている内に美少年を見込まれ「陰間」として成長する・・・。一人称で語られる物語だけれど、裕福そうな女に身請けされたあとの展開が最初ころのエピソードからかなり遠いところまで進む。

この「胡乱の山犬」を含め後半の3作品は前半の作品に較べるとスケールの大きなファンタジーになっている。

「日陰の鳥」は、なんと現在はベトナムの中部地方となったチャンパ滅亡(15世紀)を舞台にした作品。これも主人公は港に育った緑の目を持つ少年で、周りから虐められたいた孤児なのにヒョンなことで英雄となって、神童として王宮/寺院に連れて行かれそこで生き神様の一人となる。神童連中のなかで実際の能力者は女の子だけだったが、彼女は王国の滅亡を予見しそれは実現したが、主人公は戦乱を生き延びて・・・。これは「胡乱の山犬」同様作品の長さを遙かに超えるスケールの時間を扱って、ほとんどSFに近づいている。当方に「チャンパ国」の知識が無いだけに感心してしまった。

トリの「音楽の子供たち」も前半は純然たるファンタジーだけれど、後半はSF的リアリズムで展開する。

この後半の3作はSFファンにも楽しめる。

前巻の感想を書いたときは、もう続刊を読まないかもとしたけれど、読んでしまったのが冲方丁『マルドゥック・アノニマス10』。

前巻の感想を書いたときは、もう続刊を読まないかもとしたけれど、読んでしまったのが冲方丁『マルドゥック・アノニマス10』。

前巻の感想でも書いたように登場人物が多くなりすぎて、主な視点人物だけでも片手に余るようになってきた。また組織的な駆け引きと個人の思いや能力のバランスが大枠の方に傾いてきたため、組織的戦闘が単なる駒の進め方のバリエーションにしか見えない、という所まで来ている。

ただ、今回読んでようやくこの作品の主題が本格化したように見えるのは、ウフコックの社会的立場の確立という、おそらく作品タイトルの意味に関わる主要なテーマが明確化されたように思えたからだ。ただし、この長いシリーズを読んできた読者が、ウフコックが何者かを充分に覚えていることを前提として、はじめてこのテーマが深い意味を持つ。この巻を読んでいる限りは、ウフコックに託されたテーマの重みは群像劇の一エピソードレベルでしかないように感じられて、ちょっと不安である。「シザース」が強すぎるのか。

なんか順調なペースで単行本が出ている円城塔『去年、本能寺で』は、日本の古代以前から江戸時代までの著名な歴史的人物を取りあげた11篇からなる短編集。1篇が短いので、300ページしかない。

なんか順調なペースで単行本が出ている円城塔『去年、本能寺で』は、日本の古代以前から江戸時代までの著名な歴史的人物を取りあげた11篇からなる短編集。1篇が短いので、300ページしかない。

歴史小説としては型破りだけれど、SF的な観点からはさもありなんという組立の作品がズラーッと並んでいて痛快といえば痛快。『コードブッダ』で仏教の知識を仕入れる読者がいないように、これで日本史の知識を仕入れる読者もいないだろう(とは云えない時代にはなってきているけれど)。

有名な歴史的人物の周りにはフェイクなエピソードが数多くまとわりついている。まあ、人物だけじゃなくて歴史的事件にもだけれど、「歴史」は史料がなければ何も言えないはずだが、史料があってもその解釈は時代や人により千差万別でなおかつ史料自体がフェイクと云うことも多々ある。前にも引用したとおり「歴史」は常に「現在」にしか存在しない(当たり前だ)。

ということで、円城塔が遊び倒すだけの余地が生まれている。「稗史」と云われる所以でもあるか。

なお「存在しなかった旧人類の記録」にある人物を構成している原子は地質時代から存在したというアイデアは昔のSFで使われていたように思う。いまや常識だけれど。

国書刊行会の「レム・コレクション」第12回配本は、スタニスワフ・レム『電脳の歌』はハヤカワ・SF・シリーズの『宇宙創世記ロボットの旅』収録の短篇に、そこに収録されなかったけれど『NW-SF』誌に訳された3篇、これらの短篇にその後発表された長い中編2作をすべてポーランド語原書から新訳(芝田文乃)したモノ。沼野充義氏の解説によるとこのシリーズの短篇はまだ翻訳の難しいのが3篇あるとのこと。

国書刊行会の「レム・コレクション」第12回配本は、スタニスワフ・レム『電脳の歌』はハヤカワ・SF・シリーズの『宇宙創世記ロボットの旅』収録の短篇に、そこに収録されなかったけれど『NW-SF』誌に訳された3篇、これらの短篇にその後発表された長い中編2作をすべてポーランド語原書から新訳(芝田文乃)したモノ。沼野充義氏の解説によるとこのシリーズの短篇はまだ翻訳の難しいのが3篇あるとのこと。

半世紀前に読んだ『宇宙創世記ロボットの旅』の「7つの旅」の内容はほとんど思い出せなかったけれど、『NW-SF』誌に掲載された「みごとな青あざ」だけはなぜか記憶に残っていた。ここでは「大いなる殴打」という題になっている。

基本的にSFホラ噺だけれど、建造師の主人公コンビ、トルルルとクラパウツィウスはロボットで人間は亡びた宇宙でのエピソードということなので、当時のSFとしてはかなり先鋭的なコメディのように見える。ステープルドンに代表される真面目な宇宙SFとシェクリイに代表されるアメリカSF宇宙生活サタイア/コメディの影響はあるのかも知れない。レムはオリジナルなアイデアだと云うだろうけど。

今回初訳となった中篇2編の内「ゲニアロン王の三つの物語る機械のおとぎ話」は、1965年の作で、話が3つあるので長中編になっているだけで、「三つの物語」自体は「7つの旅」の続きともいえるけれど、1976年作というトリの「ツィフラーニョの教育」は、「痛烈な孤独の発作に襲われて」思わずデジタルマシン(ちびマシン)を造ってしまい、これを後継者にと思い立って、教育を始めた・・・。と云うことで、最初は当然「ことば」を教えるわけだけれど、これがダジャレの嵐で訳者の大変さが偲ばれるモノになっている。そのうえ話の方は途中から裏庭に落ちてきた3つの氷隕石の中から古代ロボットと鼓手及び太鼓が出てきて、トルルルとちびマシンはそれぞれの話を聞くことになり、「ツィフラーニョの教育」の筈が宇宙から来た客人身の上話になるけれど、「言葉遊び」はますます過激になっていくので、訳者の苦労を思いながらも、話について行くのは結構大変だった。

昔、山田順子さんが訳していたピアズ・アンソニイのザンス・シリーズを読んで訳語を造るのが大変そうだなあ、と思ったことを思い出す。(久しぶりにググったらアンソニイは健在で、ザンス・シリーズは今も進行中らしい)。

円城塔やレムを読んでいると圧倒されるのが面白いという感想になるのだけれど、大槻ケンジ、空木春宵、柴田勝家、滝本竜彦、辻村深月、和嶋慎治『小説集 筋肉少女帯小説化計画』(これは奥付にあるタイトル)を読んでいると、普通に面白い小説を読んでいる気分になる。なお、2022年に出た和嶋慎治のバンド「人間椅子」にトリビュートした『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』の方は積ん読のままになっている。ちなみにどちらのバンドの曲もちゃんと聞いたことがない。

円城塔やレムを読んでいると圧倒されるのが面白いという感想になるのだけれど、大槻ケンジ、空木春宵、柴田勝家、滝本竜彦、辻村深月、和嶋慎治『小説集 筋肉少女帯小説化計画』(これは奥付にあるタイトル)を読んでいると、普通に面白い小説を読んでいる気分になる。なお、2022年に出た和嶋慎治のバンド「人間椅子」にトリビュートした『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』の方は積ん読のままになっている。ちなみにどちらのバンドの曲もちゃんと聞いたことがない。

巻頭の辻村深月「中2病の神ドロシー」は、ある朝起きたら熱烈押しだったバンドの名前が思い出せないどころか、部屋にあったポスターもCDも全部消えていて、世の中からその存在がなくなっていた・・・。この話は最後まで消えたまま終わるのだけれど、前向きな思いと共に閉じられている。

柴田勝家「10光年先のボクへ」は、いきなり「ボクはサンフランシスコに住んでいる。でもこのサンフランシスコは架空の街で、本当は日本の地方都市だ」という。語り手は、それが自分の想像の中の書き割りじみた場所で、他の人物は映画の配役みたいなものと考えている。東京から実家である母が亡くなる前に営んでいた喫茶店に戻ってきているが、2階に上がると10年前に死んだ恋人が「おかえり」と挨拶する・・・。次の章はその恋人が語るリアル世界の話で「サンフランシスコ」は喫茶店の店名だしアタシは生きている、と始める。SF夢オチだけど文句を云うようなモノでも無い。「歌詞ありき」だし。

その意味では滝本竜彦「日光わたらせ渓谷鉄道」も全然違う話のようで、感触は柴田作品と似ているかも知れない。

集中一番長い空木春宵「ディオネア・フューチャー」もいつもの空木春宵の作品と云うより、これも表題の曲名の歌詞にある大槻ケンジ節に因んだ雰囲気がある。

高校入学後の自己紹介で、名前より先に「SFとか、好きです」と云っちゃう語り手は人の顔がハエトリグサ(学名ディオネア)に見えてしまい、当然友達は居ない代わりに、自分だけに見える女の子「ドリュー」ちゃんがいる・・・。「ドリュー」の正体を始め、話も持って行き方はいかにもこの作者だけど、やや軽い。

和嶋慎治「福耳の子供」は、六十近い語り手は果たしてあの子は居たのか、と子供の頃に同級生だった表題の男の子の想い出を語る、・・・。宮澤賢治以来の一種の典型を成している話だけれど、よくできている。

トリはご本尊、大槻ケンジ「香菜、頭をよくしてあげよう」は、大槻ケンジのヴォーカリストとしての半生を埋め込みながら、19歳で出会った同い年の少女の視点と交互に話を進めつつ、少女の未来視により別れた後、数十年後の再会を果たす。

辻村深月の作品とは平仄が合っているような1作。大槻ケンジは自分に引きつけた題材を書くと上手い作家だ。

創元SF文庫最新刊のラヴァンヤ・ラクシュミナラヤン『頂点都市』は、作者名からしてインド系の作家らしいけれど、巻末の作者謝辞によれば2020年に別題でインドで出版されたものをラヴィ・ティドハーらが読んで、THE TEN PERCENT THIEFという題のもと、英国版が出版されたという。

創元SF文庫最新刊のラヴァンヤ・ラクシュミナラヤン『頂点都市』は、作者名からしてインド系の作家らしいけれど、巻末の作者謝辞によれば2020年に別題でインドで出版されたものをラヴィ・ティドハーらが読んで、THE TEN PERCENT THIEFという題のもと、英国版が出版されたという。

と云うことで『頂点都市』は日本でのオリジナル・タイトルですね。これは訳者の新井なゆりよりも編集部の意向が感じられるなあ。でもいいタイトルだ。

読み始めて最初に驚くのが、これが「頂点都市」を舞台にした短編集で、最初のエピソードと次のエピソードは「頂点都市」が舞台というだけで直接つながっておらず、最初の話の続きは大分後にならないと出てこないのだった。個々のエピソードは、そのエピソードの視点人物を紹介することで「頂点都市」の現況を読み手に明かしていくという形を取る。中程のエピソードで「頂点都市」が国家崩壊後の経済的ディストピア/ポリス社会と化したインドのベンガルールのなれの果てであることが説明されている。

社会の頂点に立つ2割のデジタルエリートと7割のヴァーチャル民である平民そして1割の最下層アナログ民からなるという設定は、もはやありふれたディストピアの設定なんだけれど、現代のインドの都市をSF的に幻視して見せたところにこの作品の新鮮さがある。描き方も現代風だ。

全体の構成としてディストピア物語に付きもののアナログ民による革命がいくつかのエピソードから浮き上がってくるが、エリート層のエピソードや成り上がりや転落した者たちのエピソードもあって単純さは免れているので、読んでいて興味が削がれることはない。

ただアナログ民の革命がやはりデジタルテクノロジーの改変によるもののように見えるのは、デジタルエリートたちの信憑性にやや欠けるように思える。

原題の「一割民の怪盗」は、冒頭の章で紹介される革命側の人物にアナログ民以外のヴァーチャル民が付けた呼び名。

これぐらいの水準のSFがコンスタントに読めると嬉しい。

ハヤカワ文庫SFからめぼしいSFが出ないので、ヒューゴー賞受賞作というFTからでたT・キングフィッシャー『イラクサ姫と骨の犬』を読んでしまった。最近のファンタジー界では有名だけれど初めて読んだ。

ハヤカワ文庫SFからめぼしいSFが出ないので、ヒューゴー賞受賞作というFTからでたT・キングフィッシャー『イラクサ姫と骨の犬』を読んでしまった。最近のファンタジー界では有名だけれど初めて読んだ。

弱小王国の三女が主人公で、南王国の侵略を防ぐため北王国に王女を嫁がせるという戦略のため、まず長女が北王国の王子結婚、長女は暫くして死んでしまい、次女がその後釜となる。が、次女は何度も妊娠しては女児を産んでは死なせてしまう。そんな中、三女はほかの国ヘ嫁がせないために修道院にやられるが、あるとき姉が出産した女児の祝福に北王国に行ったとき、あれだけ元気だった姉が王子に虐待され続けていることを知り、王子への復讐心(殺したい)にもえた三女はそれを実現するために魔法の力を借りることにした・・・。

と云うような話は、冒頭で三女が沢山の動物の骨が埋まった穴から骨で犬を組みたてているところから始まるので、大分(100ページくらい)あとにならないと明らかにならない。

三女は修道女見習い時代に助産婦シスターの手伝いを何度もしていたため、出産で多量の血を流して死んでしまう母親を何度も見ており、姉のことを心配するのだった。

物語の中で三女が行動を起こすのは、修道院ですでに15年を過ごしたあと30代に入ろうかという年齢だけど、読んでいる分にはいつまでも若い感じがつきまとう描き方がされている。

復讐譚に至るきっかけとその目的は当方のようなジイサンには切実さが足りないが、100ページを過ぎたあとは、これが目的を果たすための仲間集めとその道中の冒険がメインの、超典型的なRPG的ファンタジーであることがわかり、作者のイヤミのない寄り道エピソードなどもあって、楽しく読める。その分最後の最後は予定調和が過ぎてロマンス小説になってしまってるようだけれど。まあ、お伽話は「それからズッと幸せに暮らしました」で終わるモノだらか仕方が無い。

早川から順調に翻訳が出ているキム・チョヨプ『惑星語書店』は、14篇を収めた掌編集。150ページちょっとしかない。けど2640円というお値段。チョン・セランの本がいかに安いか分かるけど、これは韓国の自国作品翻訳援助政策のお陰か。

早川から順調に翻訳が出ているキム・チョヨプ『惑星語書店』は、14篇を収めた掌編集。150ページちょっとしかない。けど2640円というお値段。チョン・セランの本がいかに安いか分かるけど、これは韓国の自国作品翻訳援助政策のお陰か。

キム・チョヨプの作品群の特徴はこれまで訳されたものからも分かるように、基本的に生真面目でいわゆるファニッシュな楽しさはないけれど、誠実によく考えられたスタイルは悪くない。

収録作品は前半が「互いに触れないよう気をつけながら」後半が「ほかの生き方もあること」というパート題のもとに分けられている。

表題作は全範囲修められた10ページ足らずの掌編。銀河系のある惑星で表題の本屋で働く女性によるエピソード紹介。この惑星の「惑星語」で書かれた作品は読めないことで評判が立っているが、最近何度も店に立ち寄る女性がいて・・・。「孤独と希望」がテーマかな。

後半に長編『派遣者たち』の原型またはスピンオフの短篇「汚染区域」が収録されている。

これらの作品群はSFが作り上げたスペースオペラ以来のクリシェである「人間が当たり前に宇宙にいる」をあっさりと使っている。それはもはやSFというよりは書きやすさの領域なのかも知れない。

帯の「全スピ系が泣いた……」という惹句に退いてしまうけれど、同じく「作家デビュー30周年記念作品」と謳われている高野史緖『アンスピリチュアル』を手に取ったら、すぐに読み終わってしまった。

帯の「全スピ系が泣いた……」という惹句に退いてしまうけれど、同じく「作家デビュー30周年記念作品」と謳われている高野史緖『アンスピリチュアル』を手に取ったら、すぐに読み終わってしまった。

「オカルト・ロマンス小説」というレッテルが貼れそうな長編で、作家としては絶好調、この手の作品が量産できれば、ベストセラー作家も夢じゃない、かもしれないけれど、まあ、高野史緖だし、本人にもそんなつもりはないだろうな。

主人公は30代後半の既婚子なし女性だけど、夫との関係は悪化する一方。しかし彼女には早くに失った母親代わりの祖母から人に言うなと厳命されたオーラが見えてしまう力があった・・・。

あまりに典型的な設定に見えるけれど、ヒロインのウジウジぶりが高野史緖の戦略として上手く機能していて笑える(笑うところではないんだが)。

本来ならスーパー・ヒロインものに当たるのだろうけど、ちゃんとカタルシスらしい

エンディングもある。ジイサンには気恥ずかしいが、リーダビリティは抜群。

長くなってきたけど、またノンフィクションに戻って、

前回取りあげるつもりだったのに忘れていたのが、大橋由香子『翻訳する女たち 中村妙子・深町真理子・小尾芙佐・松岡享子』昨年11月刊。『本の雑誌』のマイベスト3に白石朗が選んでいて記憶にあったので読んでみた次第。

前回取りあげるつもりだったのに忘れていたのが、大橋由香子『翻訳する女たち 中村妙子・深町真理子・小尾芙佐・松岡享子』昨年11月刊。『本の雑誌』のマイベスト3に白石朗が選んでいて記憶にあったので読んでみた次第。

SF読みとしてはやはり深町真理子・小尾芙佐のお二人に関心がある。深町さんの方は以前エッセイ集を読んでいるので、福島正実との繋がりは覚えていたのだけれど、小尾さんの方は知らないことが多くて、中原淳一の「それいゆ」編集部経由で福島正実と出会って、SF翻訳に誘われ、最初に読まされたのが、ディックの『宇宙の眼』だったなんて面白すぎ。初めて読むSFがコレだったら誰でも驚くわねぇ。

著者はフリーライターで、『翻訳の世界』編集部を経て光文社古典新訳文庫起ちあげからスタッフに入っていて、これらのインタビュー記事も古典新訳文庫のWebページに連載されていたモノが元になっているという。

中村妙子をはじめ、物故者となった女性翻訳者の声を伝えているという点でも貴重な1冊と云える。

読み終わって半年以上経つのになかなか感想文に取りかかれない関根正雄訳岩波文庫の旧約聖書シリーズだけれど、最近、関根正雄(1912 - 2000)のように東大卒で無教会派(内村鑑三系統)の旧約聖書研究者である戦後生まれの月本昭男『増補 古典としての旧約聖書』が出たので読んでみた。親本は2008年聖公会出版で、親本は4章しかしなかったがちくま学芸文庫版は9章仕立てになっている。

読み終わって半年以上経つのになかなか感想文に取りかかれない関根正雄訳岩波文庫の旧約聖書シリーズだけれど、最近、関根正雄(1912 - 2000)のように東大卒で無教会派(内村鑑三系統)の旧約聖書研究者である戦後生まれの月本昭男『増補 古典としての旧約聖書』が出たので読んでみた。親本は2008年聖公会出版で、親本は4章しかしなかったがちくま学芸文庫版は9章仕立てになっている。

基本的には講演原稿を中心とした1冊で、本書のタイトルも冒頭の演題からとられている。その意とするところは、旧約聖書は古代イスラエルの記録だがユダヤ教徒・キリスト教徒だけでなく万人にとっての古典であるいう、まあ宗教者なら誰でも云いそうなことである。しかし月本の講演はキリスト教の後智恵解釈を一端棚上げして、創世記なら創世記に何が書いてあるかを古典学的に特に訳語の解釈においてかみ砕いてみせるのである。たとえばユダヤ人の神話的祖であるアブラハム以降の有名なエピソードに出てくる名前は、個人ではなく族長名/部族名であるとし、当時の文化では族長は本妻以外多数の夫人を持っていたが、創世記は一夫一婦制から始まる、という話をする。

長らくさまざまな時代の日本語に訳された旧約聖書の物語を、古代ヘブライ語版が断片化してしか伝わらず、纏まった形で伝わるものは新しい時代のモノであるのに対し、紀元前にギリシャ語に訳されたいわゆる七十人訳が纏まった形での当時の旧約聖書を知る上では一番古い資料であることなど、古代オリエント学に必要な知識を縦横に披露しながらキリスト教的解釈で広まった旧約聖書のクリシェなイメージを解きほぐして見せている。

あとここでも重要視されているのは預言書であり、その点は関根正雄同様旧約聖書のエピソードのなかでこれらを語る時のテンションは高い。そして関根正雄の視野に入らなかった考え方若しくは違う解釈にも言及していて、やはり世代の違いというモノを感じさせる。

活字本を取りあげただけで長くなったので今回も漫画の話は次回に。だんだん書く書く詐欺になってきたなあ。

『続・サンタロガ・バリア』インデックスへ

THATTA 446号へ戻る

トップページへ戻る

『伊藤典夫評論集成』を読了して思うのは、60年代を通じての伊藤さんの米英SFの紹介と評価が確かに日本のSFの形成に多くの影響を与えたこと。そして70年代に入る頃からの表面の物語とその裏にあるものの読み解きによって作品を評価することが可能になったことにより、いわゆる文藝評論的な「読み」を(伊藤さんよりは)若いSF読者に知らしめたこと。この2点において伊藤さんが20世紀後半の日本SF界にもっとも強烈な影響を残したことは間違いない。

『伊藤典夫評論集成』を読了して思うのは、60年代を通じての伊藤さんの米英SFの紹介と評価が確かに日本のSFの形成に多くの影響を与えたこと。そして70年代に入る頃からの表面の物語とその裏にあるものの読み解きによって作品を評価することが可能になったことにより、いわゆる文藝評論的な「読み」を(伊藤さんよりは)若いSF読者に知らしめたこと。この2点において伊藤さんが20世紀後半の日本SF界にもっとも強烈な影響を残したことは間違いない。