瀨名秀明『ポロック生命体』.書評

大野万紀

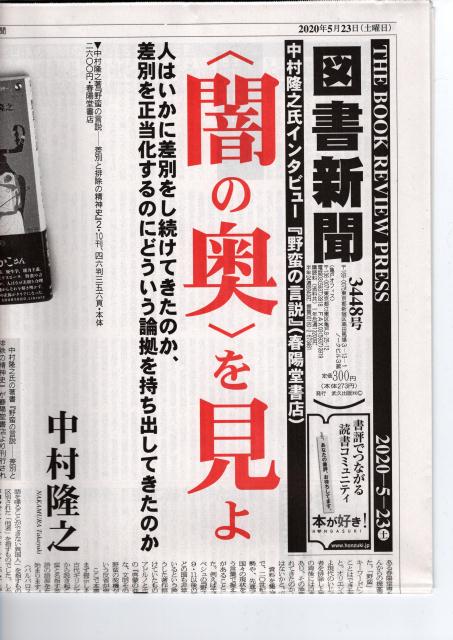

図書新聞20年5月23日号掲載

人工知能(AI)が将棋を指し、小説を書き、絵を描く。その創造性が、生命力が、人間を凌駕するとき、人はそこに何を見て、何を思うのか。本書はそんな近未来のAIと芸術の関わりを扱った短編集である。

AIという言葉をロボットやコンピューターと言い換えてもいい。それはSFの伝統とも言えるテーマである。とりわけ近年では、人工知能が紡ぐ物語が世界や人間の意識を変容していくという作品が、海外でも国内でも数多く描かれ、その中には傑作も多い。だが本書はそれらといくぶん観点が異なる。人工知能の意識とか、それが人類を越えてシンギュラリティを迎えるとか、あるいはAIの科学的・技術的なディテールとかにはあえて深入りしない。科学者やエリートではなく、あくまでも普通の人々がそれを受け入れることによって、世界が変わる。今現在でも見られるAIと人々の関わりの深化による社会の変化、その相剋、受容を、あくまでも人間の側からリアルに描くのである。それは、アルファ碁や、ショートショートを書いて文学賞に応募するAI、東大受験するAI、そして話題になった美空ひばりのAIによる再現のように、今まさにわれわれの目の前にある問題意識である。

「負ける」は将棋がテーマだ。人工知能学会が開発したAIが永世名人と対戦する。一局目は人間が勝ち、二局目はAIが勝ったのだが、そのAIの戦い方が将棋というゲームを冒涜するものだと非難を浴びることになる。そこで開発者たちが次に目指したのは、実際に負ける前に、潔く負けを認めて投了するAIだ。主人公はまだ学生で、AI研究者ではなく、その周辺機器でありまるで人間のように将棋を指すロボットアームの開発者である。だが物語は開発のストーリーを追わない。描かれるのはそれぞれが思い描く人間とAIの関係性であり、”共存共栄”への模索である。ここでAIとはすでに人間が作り出す科学技術そのものの未来を示している。AIを触媒として人間自身が、その倫理規範を含めて変わるのだ。

先に述べたように、このことは本書の他の作品でも共通のモチーフとなっている。「144C」ではAIが作り出す「物語」がテーマである。奇妙なタイトルだが、これはSFの黎明期に書かれたヒューゴー・ガーンズバックの未来予測小説「ラルフ124C41+」を連想させる。主人公は編集者の卵で、AIが創作した小説の歴史を振り返り、人とAIが共作した作品のゲラを読む。そこには生き生きとした想像力溢れる物語があった。この小説の舞台は本書の中では一番未来に属すると思われるが、AIと人間はすでに共存共栄している。だがそこでの人間らしさとは何なのか、主人公はその変容に気づいて衝撃を受けるが、小説の未来をつくりに行こうと前に進んで行く。

「きみに読む物語」も人工知能と小説に関する物語だが、ここでは小説を読む読者の側に焦点が当てられ、小説を読む感動がどこからくるのかをAIによって解明しようとする研究者が描かれる。ここでのAIは読者あるいは批評家の立場だ。名作の感動が、共感や感情移入、シンパシーとエンパシーのパラメータによって数値化され、評価される。やがてSQ(共感指数)と呼ばれるその数値が、WEBサイトの診断プログラムにより個々の読者の読解力、また各作品のもつ訴求力として計算されるようになる。もちろんそれに反発する人々も多い。しかしここでも、テクノロジーによって世界は否応なく変わっていき、普通の人々の集合的な心が、それが良いか悪いかには関わりなく、世界を変革していく。この作品にもどことなく著者を思わせる作家が登場する。そこでは「SF」が何を描きうるのかという前向きな問題意識が提示され、一方で「SFファン」という存在への懐疑が露わにされる。SFファンの一人としてはどうにも居心地の悪さを感じるところであるが、それはともかくとして、主人公とその作家がパルテノンの丘で未来を描こうとするシーンはとても美しい。

表題作の「ポロック生命体」では実在の抽象画家から名前を取ったAIが、人間に代わって人間を凌駕する芸術作品を創造する。ただそこには、亡くなった芸術家の作品をディープラーニングして特徴を抽出し、その模倣から始まって模倣を超えた感動を生む作品をAIが創り出すという、元の芸術家の愛好者には素直に受け入れ難い過程がある。これはまさについこの前、美空ひばりのAIによる再生として現実に行われたことではないか。再生された美空ひばりにかつての姿を見て感動する人もいれば、それを故人への冒涜と見る人もいた。

AIがオリジナルを超えた創造性や生命力を具現できるかという点に注目すれば、それが可能だというのが本作の結論である。ただし身近に故人を知る人にはやはり反発が残る。主人公は科学技術社会論を専門とする女性研究者で、AIで再現された画家の孫娘から、これは祖父を冒涜するものだと相談を受ける。AIを開発したのは画家が生前にコンビを組んでその本の装丁を手がけていた小説家の息子だ。彼の開発したAI「ポロック生命体」は、今度は亡くなった小説家の”新刊”を創作してみせる。そして起こる悲劇……。

ここでも他の作品と同様、科学技術が一般の人々の倫理感を変え、否応なく世界を変えていくというテーマがあり、また同じように著者自身を思わせる作家が登場する。登場人物の多くは科学技術とそれに引きずられる倫理の変化に懐疑的ではあるのだが、ポロック生命体は生き生きとした生命力溢れる作品を生み出し続ける。そこに向ける著者の眼差しは優しい。それはAIを敵でも味方でもなく、人々の多様性の中に、新しい隣人として迎え入れようとする姿勢なのである。

2020年4月